La 54e édition du festival des Rencontres d’Arles bat son plein ! Cette année, nombre de thématiques sont au rendez-vous, mais un fil conducteur semble pour autant se dessiner : celui de l’interconnexion entre les médiums, et notamment celui du cinéma. Ici, le 7e art est dévoilé tant comme une inspiration majeure du 8e art que comme le résultat de ce dernier. Frôlant les frontières des disciplines visuelles et plasticiennes, les expositions nous invitent à concevoir l’image comme le fruit d’influences fluctuantes, qui toutes, fonctionnent de concert.

Photographies de plateau, percées dans les imaginaires créatifs des cinéastes et réalisateurices de renoms, mises en scène photographiques ubuesques, mise en abyme avant-gardiste… Il y a, dans cette 54e édition des Rencontres d’Arles, une envie certaine d’étirer les cadres du 8e art en allant côtoyer les toiles du cinéma, et les mondes diffus des artistes. Une volonté de montrer les espaces de liberté immenses qu’offrent le mariage entre les outils et les médiums de créations. Parmi la liste exhaustive d’évènements proposés par le festival arlésien, Scrapbooks à l’Espace Van Gogh, Agnès Varda à LUMA ainsi qu’Aurélien Froment et Pierre Zucca à Monoprix ont retenu notre attention quant à leur manière d’appréhender l’image comme une matière hybride, d’interroger sa richesse et de dévoiler sa rencontre avec de multiples univers. « Des films en images et des images aux films », telles sont les oscillations présentées dans ces expositions. Des allers-retours constants entre ce qui est vu, ressenti et vaudrait la peine d’être reproduit.

Libérer les visions

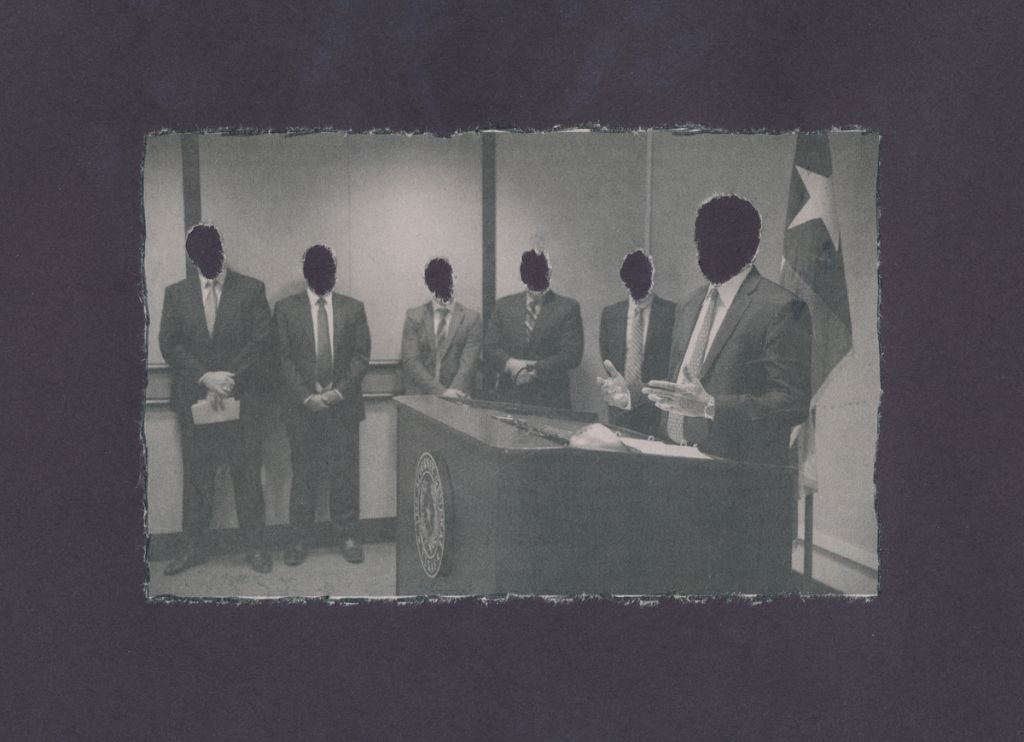

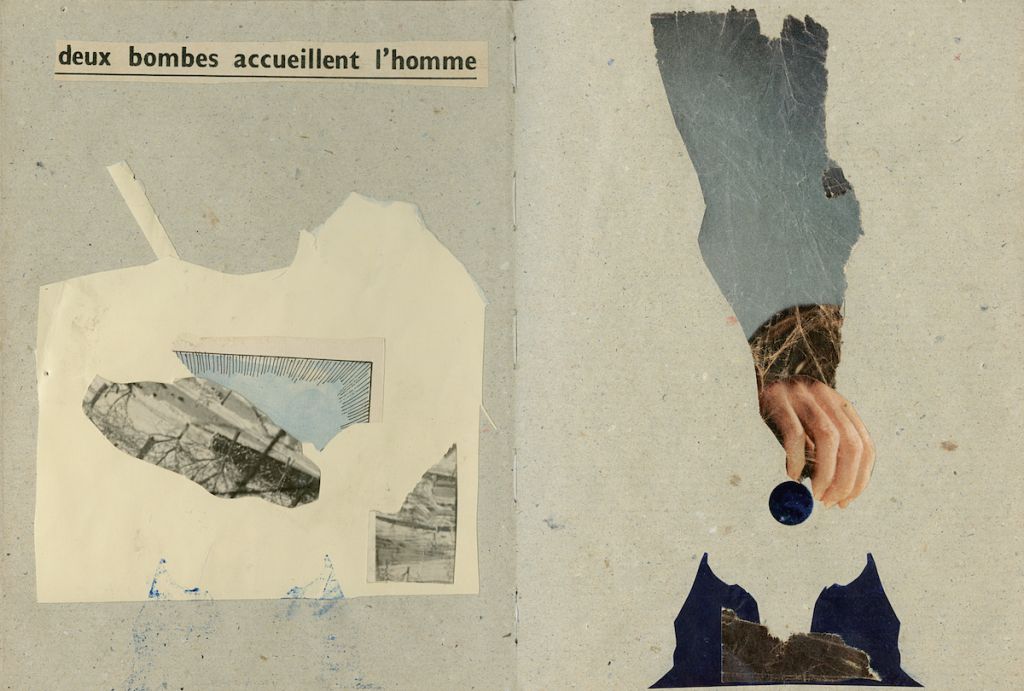

Que faut-il pour faire un film ? Mathieu Orléan vous le dit en un mot : un scrapbook. À travers ce curieux format hybride, à la croisée entre les arts et les formes d’expression, et fréquent chez les réalisateurices de cinéma, se développe une pratique libre, décomplexée, dédramatisant l’acte même de création. L’exposition née de l’ouvrage du même nom Scrapbooks. Dans l’imaginaire des cinéastes, qui se déroule au sein de l’Espace Van Gogh, dévoile les carnets intimes d’Agnès Varda et Jacques Demy, les collages légers de Pedro Costa, les cut-ups de Jim Jarmusch ou encore les « journaux de l’inconscient » de Bertrand Mandico. Leur point commun ? Artistes à la pratique radicale, amoureux·ses de l’expérimentation, iels n’ont pas peur de se mettre elleux-mêmes en jeu dans des formes diverses d’autofiction.

Le scrapbook, ancêtre d’Instagram ? Mêlant collages, textes, mises en scène ou dessin, il apparaît tantôt comme une esquisse pour penser l’ambiance et la narration d’un film à venir, tantôt comme archive venant complexifier la vision du monde élaborée dans l’œuvre cinématographique a posteriori. Libéré·es des contraintes financières et formelles habituellement liées à l’industrie, chacun·e exhibe la matière même de son inspiration. Scrapbooks dévoile ainsi l’intimité du processus de production d’univers singuliers.

![© Pedro Costa. Caderno Casa de Lava [Chã das Caldeiras, île de Fogo, Cap-Vert, photos de Pedro Costa et Les yeux sans visage, film de Georges Franju (1960)]. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.](https://fisheyemagazine.fr/wp-content/uploads/2023/07/2023-scrap-01-1024x733.jpg)

Cinéma plastique et image performative

Au cœur de LUMA, le troisième chapitre de l’archive Hans-Ulrich Obrist met en lumière la rencontre artistique et interdisciplinaire de l’historien de l’art avec Agnès Varda. En parallèle, La pointe courte, des photographies au film au Cloitre Saint-Trophime, parcourt les planches contact de l’artiste pour rendre compte de son cheminement photographique. Des expositions qui se comprennent comme les deux parties d’un tout, d’une vie passée à en mener trois à la fois. Car parler d’Agnès Varda, c’est parler bien sûr de la photographe, mais également de la brillante cinéaste de la Nouvelle Vague et enfin de l’artiste visuelle. Une constante vient relier ces personnalités plurielles : l’expérimentation. Dans cette exposition – Un jour sans un arbre est un jour foutu – , un point d’orgue est donné à l’aspect performatif de son œuvre, à ses essais, à cette grande liberté d’expression et de ton qu’elle diffusait. Il s’agit également de rendre hommage à la troisième phase artistique d’Agnès Varda, celle de son glissement vers le plasticien, entamé dans les années 2000.

Ainsi, dans la salle principale, sa Serre du Bonheur – réalisée à partir de pellicules 35 mm d’une copie de son film Le Bonheur de 1964 –, nous ouvre ses portes. Une installation fabuleuse, métaphore utopique du cinéma, nous invitant à nous y loger pour que le réel s’efface au profit de l’imaginaire du film représenté. Autour de la serre, des maquettes de ses autres cabanes, des essais philosophiques sur la question même du bonheur, des extraits du film… Tout se répond et prend sens, en faisant toujours de l’image un outil malléable pour interroger le monde. Plus loin, c’est un éloge de la pomme de terre qui nous est déployé dans Patatutopia, dépeignant l’attachement d’Agnès Varda aux petites choses, à sa manière de sublimer l’accoutumé avec une poésie immense, et un humour toujours délicat. Se concluant dans la salle adjacente sur des dialogues vidéo capturés par Hans-Ulrich Obrist, la voix d’Agnès Varda, artiste et actrice de son histoire, revient sur ses projets et la valeur de ses images, qu’elles soient issues du petit ou du grand écran.

Quand la photographie théâtralise le cinéma

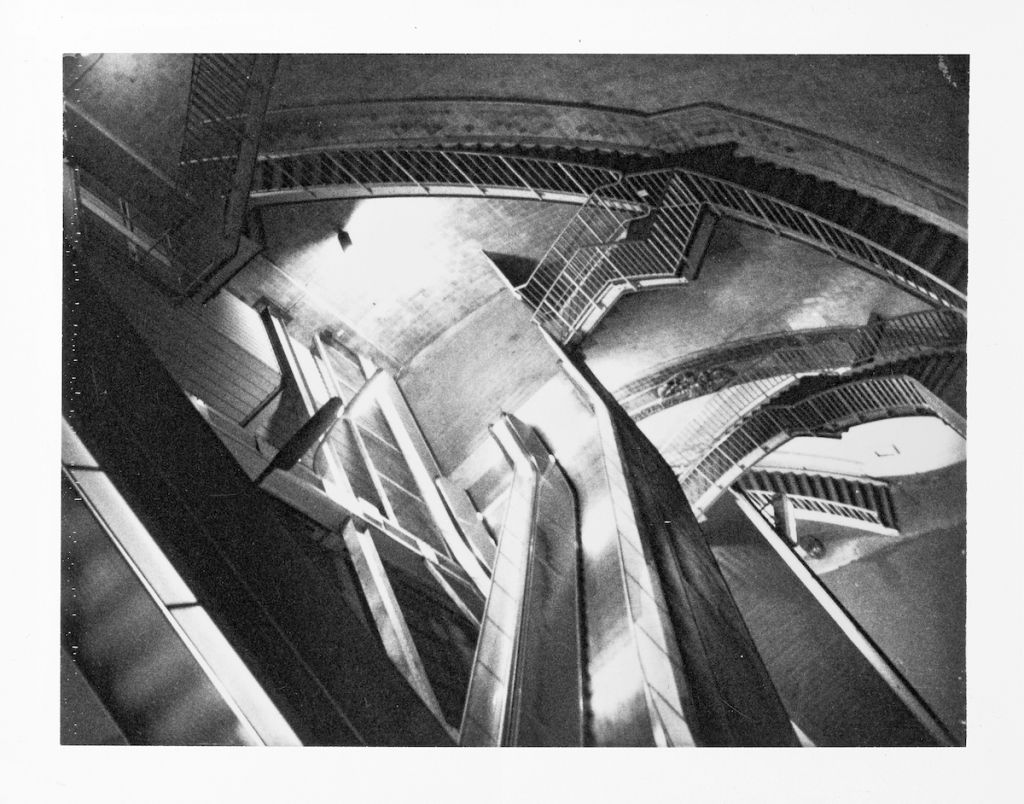

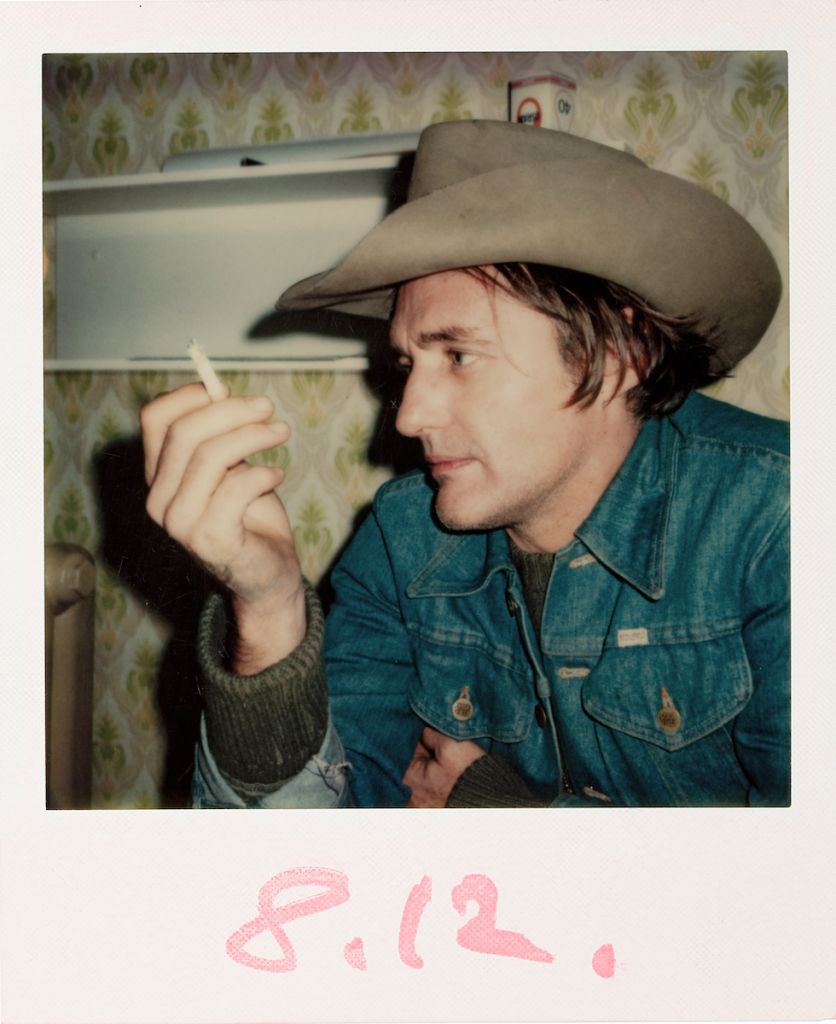

Théâtre optique, l’exposition mettant en duo les artistes Aurélien Froment et Pierre Zucca confirme un désir des Rencontres d’Arles de donner ses lettres de noblesse à des « sous-genres » méconnus de la photographie, nichant des trésors de créativité. La photo de plateau, employée à des fins promotionnels, excite le désir de voir et exagère par essence les dynamiques qui se jouent devant l’objectif. Collaborateur pour les grand·es représentant·es de la Nouvelle Vague, Louis Malle, Jean Eustache, Jacques Rivette et François Truffaut, mais aussi pour Romain Gary ou Martin Scorsese, il redonne alors naissance à un cinéma d’un temps révolu, proche des débuts du cinéma. Magistrales dans leur conception, ses compositions accordent toute leur importance au mouvement chorégraphique et à la théâtralité.

À ces images, qu’il met en dialogue savamment, Aurélien Froment vient apporter un liant subtil avec ses propres photographies – nées de détails des œuvres de Pierre Zucca. Un simple geste de la main orchestre l’ensemble, de la danse au combat, de la séduction au déchirement, du soin porté à l’autre à son écrasement, et lui offre une logique fluide. Une installation vidéo révèle d’ailleurs cette capacité d’action propre aux images, en s’inspirant des photographies de vitrines – avec lesquelles les agents d’accueil des salles de cinéma opéraient tout un jeu de remontage du film en question, où la cause pouvait être prise pour l’effet, le bourreau pour la victime, la fin pour le début.

Théâtre optique rassemble deux visions complémentaires de la photographie de plateau : tandis que l’un parvenait à encapsuler dans une image tout un plan cinématographique, l’autre vient inscrire ces techniques dans une réflexion plus large sur la scénographie photographique – et ouvre ainsi grand les portes d’un champ foisonnant.