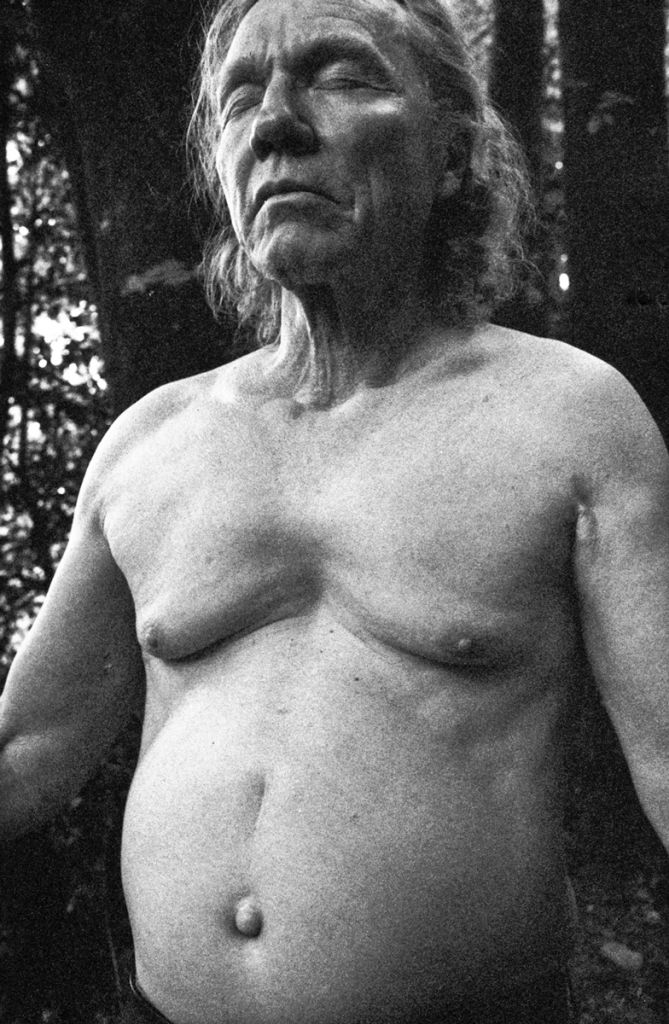

Des corps, qui respirent et expirent, la cage nouée, les membres dénudés. Autour d’eux, des roches, des végétaux, des ombres que les arbres projettent sur le monde. Dans La poitrine creuse, série photographique au long cours, Quentin Yvelin s’intéresse à différents individus porteurs de pathologies et malformations respiratoires. Un travail d’envergure amorcé avec « Pectus excavatum », premier volet, dédié à son père et son thorax en entonnoir. Au travers d’images et de textes, il interroge les mécanismes de résilience émergeant des réactions d’une médecine trop « clinique », comme les sculptures que forment les silhouettes – territoires morcelés évoluant dans une géographie construite tout en nuances. Entretien.

Fisheye : D’où te vient l’envie de travailler sur les pathologies et malformations liées à la respiration ?

Au commencement de cette série se trouve une réflexion. Un constat que je me suis fait à propos d’un certain nombre de mes ami·es et intimes en prise avec des pathologies respiratoires ou des problèmes de souffle plus ponctuels. C’est par ce prisme que j’ai eu envie de questionner des tempéraments et des manières d’être, lorsque notre respiration est contrariée et parfois obstruée. Partant d’un manquement ou d’une « faiblesse », j’ai voulu explorer et rendre visible des singularités et des sensibilités qui se sont construites sur ce qu’on appelle un handicap ou une malformation. Mon propos n’est pas empreint de pathos ou d’un désir de donner à voir une opinion distanciée et clinique. Bien au contraire, il interroge et donne à voir les mécanismes d’une résilience et d’une adaptation. Observer comment le corps et la psychologie s’adaptent et composent avec ce manque, et créer les possibilités d’une résilience, d’une adaptation, d’un surpassement.

Pourquoi t’es-tu concentré sur ces nuances en particulier ?

Au-delà d’un diagnostic médical qui parfois peut être stigmatisant et encombrant, cela m’a semblé tout à fait pertinent d’interroger cette sensation. Plus métaphoriquement, j’ai voulu traduire ce « à bout de souffle ». Un éreintement et une difficulté à respirer, à un moment où le contexte sociétal est asphyxiant, voire paralysant – tout comme le caractère anxiogène des informations et injonctions souvent contradictoires que nous subissons – sont pour moi autant d’éléments qui marquent nos corps et nos psychés de façon durable et altèrent notre capacité à reprendre notre souffle. Dans ce contexte sanitaire et politique, des questions naissent : quel air pouvons-nous encore inspirer sans être « intoxiqué » ? Et quel air pouvons-nous encore expirer sans manquer de « contaminer » autrui ?

« Sans rencontre et participation, il n’y a pas d’œuvre. Toute collaboration est une rencontre. »

Comment t’es-tu positionné pour réaliser ce projet ? En quoi cela a-t-il influencé ton écriture photographique ?

La question de la distance ou de la promiscuité affective avec un sujet photographique est décisive dans une démarche. Pour ma part, je ne suis pas intéressé par une posture totalement neutre, qui donnerait l’air d’appliquer un protocole à son sujet. Je doute que cette approche puisse sincèrement exister dans quelque expression artistique que ce soit. Travailler auprès de personnes qui se dévoilent et s’ouvrent à vous nécessite de créer un contexte et un processus où les intentions et les motivations de l’artiste doivent être énoncées et transmises, tout en laissant la place à la spontanéité et à ce que votre sujet souhaite et peut partager et offrir. Pour moi, la rencontre se cristallise à ce moment précis, ce balancement entre l’action et le « laisser advenir », entre la proposition initiale de l’artiste et ce qui advient dans le moment présent, durant l’interaction avec son sujet.

Tu as choisi de photographier ton père. Vos rapports ont-ils évolué durant ce travail ? As-tu perçu ce projet comme une collaboration ?

Le travail avec mon père, qui s’est étalé sur plusieurs années, a changé au fil des années et en fonction de l’évolution de notre relation. Au départ, j’avais en tête une démarche assez froide, j’envisageais de « traiter » ce sujet en occultant tout l’aspect intime et filial de cette réalité. Et de fait j’avais un prisme très objectivant. Je percevais d’ailleurs ce travail comme un processus de « sculpture » : organique, esthétique et symbolique plus que psychologique et documentaire. Puis ma posture a changé. J’ai laissé entrer d’autres éléments et perceptions pour en venir à me questionner sur le lien de filiation entre un père et son fils comme sur la transmission et la masculinité. En photographiant mon père intimement, en voyant son corps, ses traits et son énergie se transformer, ma réflexion s’est déportée. Je me suis demandé si on pouvait y voir une forme de questionnement personnel ou d’autoportrait en creux.

Mon père a réagi positivement à ce travail et cette expérience. Le terme de collaboration me semble très juste et il me permet de continuer d’aborder un sujet qui me semble essentiel dans une démarche photographique : la place du sujet. Sans lui, il n’y a pas de création. Sans rencontre et participation, il n’y a pas d’œuvre. Toute collaboration est une rencontre. Avec La poitrine creuse, elle était essentielle : une rencontre humaine, mais aussi celle de différentes formes artistiques… Et c’est dans cette direction que je continue de travailler.

En parallèle, tu as débuté un nouveau volet du travail avec une autre personne : Pauline. En quoi ces deux « rencontres » étaient-elles différentes ?

La rencontre avec Pauline a été rapide. Elle a eu lieu dans un contexte de résidence artistique où j’ai été invité, par la compagnie Nathalie Beasse, à poursuivre mon travail et mes recherches sur La poitrine creuse. L’enjeu était pour moi, à ce moment-là, de ne pas céder à une forme de précipitation et d’impatience pour obtenir un résultat de cette rencontre. Il fallait laisser faire, lâcher prise. La réalité de vie de Pauline et de sa pathologie respiratoire était aussi beaucoup plus impressionnante et délicate. La nécessité de « prendre soin » et d’envisager la rencontre et la collaboration dans une dimension quasi thérapeutique ont donc été évidentes et très enrichissantes. J’ai aussi dû recevoir et appréhender les retours et les réactions de ses proches qui, ayant partagé de nombreuses épreuves avec Pauline, pouvaient avoir des interrogations sur mes motivations et ma démarche ainsi que sur la forme plastique donnée à la série qui lui est consacrée, Le bleu du souffle.

La nature est habituellement au cœur de ton œuvre, comment l’as-tu liée à ce sujet ?

Les formes et les volumes, les textures et les matières, les mouvements et les rythmes, l’alternance entre le vide et le plein sont autant d’éléments qui permettent d’explorer ce sujet. Ce sont aussi des principes d’alternance inhérents à la nature et à la création. Plastiquement, je souhaite créer des correspondances entre les environnements et les « qualités » topographiques et géologiques de mes sujets et de leurs corps. C’est ainsi que la sculpture apparaît, que la géographie devient la métaphore du corps. Pauline, par exemple, est originaire de la région angevine où se trouvent de nombreuses grottes troglodytes. J’ai donc exploré ces cavités et alvéoles qui me sont apparus comme un lien évident avec l’anatomie pulmonaire. La nature est l’espace qui me permet de questionner notre rapport entre micro et macro et la nécessité de faire partie d’une réalité qui nous transcende, nous relie en même temps qu’elle nous dépasse.

À tes images s’ajoutent également quelques textes. Quel rôle joue l’écriture dans ton processus de création ?

L’écriture est essentielle dans mon processus créatif, tout particulièrement durant la phase de recherche et de collecte de matériaux. C’est aussi, à des moments précis, l’outil qui permet de ponctuer, clarifier, synthétiser le processus de travail. De structurer mes objectifs comme mes intentions. L’écriture occupe une place importante dans mon œuvre, elle me connecte à ce besoin de raconter, de laisser place à l’imaginaire, faire planer un flou entre le réel et le fictionnel. Les textes que j’écris suite aux rencontres faites avec mes sujets sont souvent spontanés. Ils cristallisent mes sensations, ma perception. Autonomes, ils peuvent être perçus comme des sortes d’haïkus.

La littérature et la poésie font partie de mes principales sources d’inspiration, tout comme la musique et le cinéma, d’ailleurs. C’est pour cela que je qualifie volontiers mon travail de « documentaire subjectif » ou que je développe une démarche « plasticienne ». Il m’importe de laisser transparaître et s’exprimer ma subjectivité et mon intuition.

« Je souhaite créer des correspondances entre les environnements et les « qualités » topographiques et géologiques de mes sujets et de leurs corps. C’est ainsi que la sculpture apparaît, que la géographie devient la métaphore du corps. »

Quelles autres thématiques abordes-tu à travers ce projet ?

Il a multiples ramifications et je le vois fonctionner de façon rhizomatique ! La respiration et la malformation comme le corps atypique et empêché peuvent, évidemment, être envisagés comme des symboles : les métaphores du corps social et du collectif. J’aborde aussi la question politique du corps, de ses représentations, mais aussi de la santé et de la médecine moderne, de la stigmatisation et d’une perception très mécanique et segmentée de la médecine, qui traite de manière purement symptomatique des maux sans questionner les causes, l’environnement et les contextes.

Ce projet apporte des critiques sur une forme de déshumanisation et de standardisation de la santé. La présence de la nature est aussi le moyen de rappeler une possibilité plus holistique et moins matérialiste d’envisager l’individu et son corps – autrement que comme un simple outil, pour sortir de toute vision utilitariste et standardisée.

Des œuvres ont-elles influencé ton approche du sujet ?

La lecture des ouvrages du philosophe Ivan Illich, Némésis médical : l’expropriation de la santé et son travail sur la convivialité, ont beaucoup nourri ma réflexion. Ils abordent la conception très matérialiste du corps en Occident, la surmédicalisation de différents moments de vie qui entraîne la peur de l’autre, de la maladie et conduit à une dégradation du corps social. Mon travail est aussi formellement et philosophiquement influencé par la philosophie japonaise Seitai (une méthode de soin formalisée par Haruchika Noguchi, au milieu du 20e siècle au Japon, ndlr). L’esthétique traditionnelle japonaise présente, notamment, dans le théâtre et la danse, tout comme la philosophie taoïste et son principe du vide et du plein. À ce titre, le livre de François Cheng sur la peinture traditionnelle chinoise m’a beaucoup influencé.

J’ai aussi des « compagnonnages » plus pérennes et quasi indéfectibles : les œuvres d’Andreï Tarkovski et Robert Frank, la peinture de Nicolas Roerich, la musique ambiante de Klauz Schulze ou encore Vangelis. Plus récemment j’ai beaucoup apprécié de découvrir le livre photo du japonais Keiko Nomura, Drop of Light to Rushing Water. Et puis, il y a le poète René Daumal qui n’a de cesse de repousser les limites du réel pour trouver un souffle créateur… Ironie du sort, il est mort jeune d’une pneumonie. La question du corps et de la manifestation d’une pathologie qui éprouve le·a chercheur·se est aussi très présente dans son œuvre.

Enfin, les corps portent les stigmates d’épreuves, ils sont aussi des livres qui s’ouvrent et se parcourent comme des sculptures : thorax en entonnoir, pectus excavatum, souffle, respiration, QI, mouvement, danse, budo, Seitai, taoïsme, rituel, soin…

Un dernier mot ?

Une citation d’Antonin Artaud : « La médecine est née du mal, si elle n’est pas née de la maladie et si elle a, au contraire, provoqué et créé de toutes pièces le malade pour se donner une raison d’être. »