À Photo Élysée, place aux femmes ! Animées par des questionnements sociopolitiques contemporains, Laia Abril et Debi Cornwall affirment leur engagement en dévoilant deux projets croisant les sources et les regards pour mieux dénoncer l’hypocrisie de notre monde.

C’est dans les nouveaux espaces de Photo Élysée, inaugurés il y a un an, que la nouvelle saison d’expositions débute. Une édition portée par la volonté de célébrer le livre photographique, un objet atemporel, aussi détonant que précieux dans un monde où l’instantanéité des réseaux sociaux et le rythme effréné de nos sociétés nous empêchent de prendre le temps de tourner les pages. Pour illustrer cette envie, Open Books, une exposition en collaboration avec l’EPFL + ECAL lab et regroupant environ 1500 ouvrages de l’impressionnante bibliothèque de Photo Élysée – 25 000 livres, faisant partie d’une collection de plus d’un million d’objets ! – nous emportent dans un voyage au cœur des éditions, à l’aide d’une installation informatique interactive permettant aux visiteurices de butiner d’un exemplaire à l’autre, en découvrant de curieuses résonnances (couleurs, compositions…). Un dispositif prometteur qui lie à merveille archives et contemporanéité.

Dans les salles principales, pensées comme un plateau de théâtre, où le décor tourne et bouge permettant de construire des cimaises en toute liberté, ce sont les projets de Laia Abril et Debi Cornwall qui nous accueillent. Deux autrices engagées représentant avec brio la création émergente. Une sélection défendue par Nathalie Herschdorfer, directrice du lieu culturel et militante pour la visibilité des femmes photographes. « Beaucoup d’artistes sont intéressé·es par l’édition. Cet intérêt est perçu dans la production d’images trouvées et/ou découpées d’ouvrages. C’est le cas de l’Espagnole Laia Abril qui présente ici le troisième chapitre de son projet History of Misogyny (…), lauréate du Prix Élysée 2023, l’Américaine Debi Cornwall décode, dans son travail en cours, l’iconographie d’une société en proie aux fake news et explore les limites de plus en plus floues entre réel et fiction », explique la directrice. Deux œuvres poignantes donnant à voir les dérives d’un monde sous l’emprise de ses propres contradictions.

Une exploration glaçante du patriarcat

« À l’origine de ce travail se trouvent des questionnements : pourquoi les maladies psychogènes de masse ne concernent que les femmes – et surtout les femmes adolescentes ? Pourquoi perdurent-elles encore ? Pourquoi n’y avons-nous trouvé aucune explication ? Pour tenter d’y répondre, j’ai fait dialoguer plusieurs éléments : des documents d’archives, des images capturant ces phénomènes, et la mise en avant de trois cas : le premier date de 2017 au Mexique : 600 jeunes filles d’une école catholique ont été incapables de marcher pendant plusieurs mois. Toutes venaient de communautés indigènes et avaient été forcées d’abandonner leur identité. Le second cas est contemporain et a lieu au Cambodge : des milliers employées d’usines s’évanouissent inexplicablement tous les ans. Enfin, le dernier traite d’un événement new-yorkais de 2012. Les victimes ont développé des symptômes semblables à ceux de syndrome de la Tourette. Leur point commun ? Elles pratiquaient des activités sportives très compétitives. Il s’agit du premier incident où les réseaux sociaux ont joué un rôle », raconte Laia Abril.

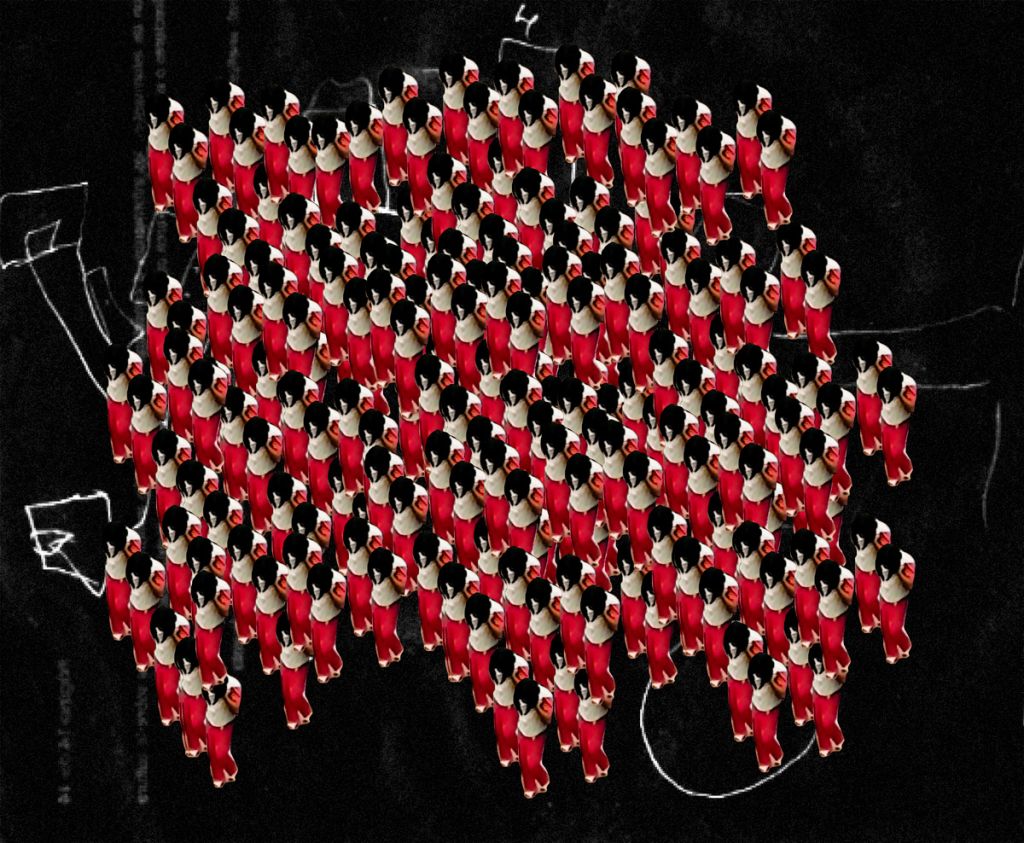

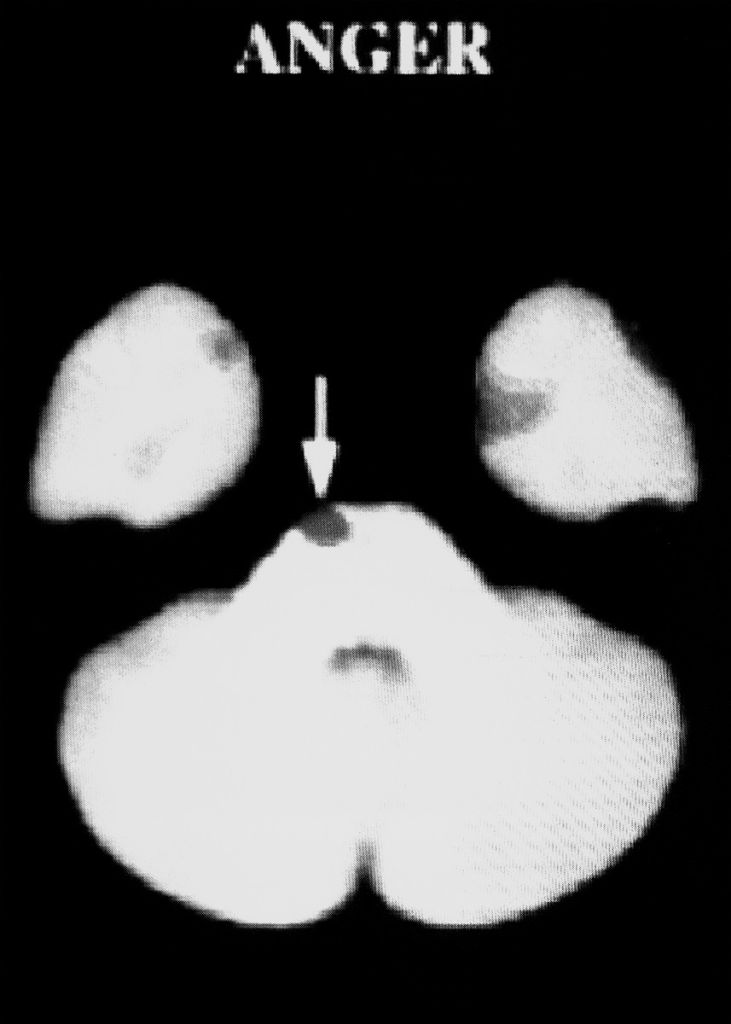

C’est dans un décor noir, sombre que l’on s’enfonce dans On Mass Hysteria. Sur les cimaises, des carnets de notes cachent des dizaines de pages de recherches et d’études. Un historique troublant des diverses afflictions qui touchent les femmes aux quatre coins de la planète, et à toute époque. Sur d’autres pans de murs, des clichés pris lors de démonstrations convoquent la colère de celles qui ne cessent de se battre. Nichées à l’intérieur de ces murs, d’autres images d’archives monochromes, poétiques et contrastées viennent illustrer des bandes-son capturant les voix des victimes de ces étranges phénomènes. Enfin, au fond de l’espace, une pièce diffuse plusieurs centaines d’extraits de manifestations, rapportés du monde entier – un mélange de vidéos trouvées sur les réseaux et diffusées dans les journaux. Des scènes puissantes, rythmées par les simulations d’IRM liant de manière implacable l’injustice systématique aux dégradations cérébrales. Incroyablement documenté, On Mass Hysteria propose de croiser les points de vue comme les époques et les frontières. Au regard des médias se conjugue la vision des opprimées, les suppositions des scientifiques. Aux châtiments et superstitions d’un temps révolu s’oppose la hargne des survivantes, comme l’ineptie des politiques, qui questionnent, encore aujourd’hui la force, la stabilité, l’état mental des patientes. Troisième chapitre d’un projet colossal dédié aux violences faites aux femmes, le projet s’impose comme une exploration tout aussi glaçante du patriarcat. Pourtant, à travers les revendications, l’affirmation des différentes femmes photographiées, on découvre avec exaltation l’amorce d’une lutte, le refus d’obtempérer. « L’hystérie est un terme qui a souvent été utilisé contre les femmes, mais il vient pourtant du mot “utérus”, j’ai donc voulu me le réapproprier », conclut l’artiste.

De belles et innocentes victimes

En parallèle et en avant-première, Debi Cornwall dévoile les ébauches de Model Citizens, un travail qu’elle publiera prochainement sous la forme d’un ouvrage. Ancienne avocate, l’artiste ne cesse, depuis ses débuts, d’étudier les fictions qui jalonnent notre quotidien, les rôles que l’on joue, que l’on s’approprie pour comprendre la brutalité infusée dans notre culture. Après avoir documenté les guerres mises en scène – au cœur d’académies militaires américaines, les hommes s’entraînent au combat en jouant les confrontations – elle s’intéresse aujourd’hui à la performance de la citoyenneté. « J’aime explorer ce sur quoi on se concentre. Les Américains ont tendance à se voir comme des victimes innocentes ou des sauveur·ses. Dans Model Citizens, j’étudie les mécanismes de violences indissociables de notre nation, je m’intéresse à la manière dont le pouvoir met en scène la citoyenneté, et comment nous la consommons et la performons », explique la photographe.

Croisant mises en scène, portraits surréalistes, écrans verts surmontés d’images d’archives et installations sonores diffusant en boucle divers morceaux-monuments de la culture américaine, Debi Cornwall nous invite à lire entre les lignes. À démêler – ou fusionner davantage – le faux et le vrai pour faire émerger des questionnements, tracer des limites, prendre du recul sur l’état de notre monde. Un projet aux frontières du cynisme, et à l’image du curieux cliché débutant l’accrochage : « Il s’agit d’une photo d’un mannequin, censé représenter une victime au Camp Roberts Historical Museum. Il provient du monde de la mode, on peut voir son beau visage, ses longs cils. C’est une manière très étrange de nous dicter ce que nous devons être : de belles et innocentes victimes. Je cherche, ici, à créer une réaction plus viscérale », conclut-elle. Une amorce tout en nuance dont il nous tarde de découvrir la forme finale.