Qu’hérite-t-on de notre histoire familiale ? Quelles sont les limites de son influence sur notre construction personnelle ? Les artistes de notre sélection Instagram de la semaine sondent les relations interfamiliales, sororales comme filiales, ce qui s’y joue et déjoue. Au travers de portraits, de mises en scène subtiles ou d’images recadrées, ces photographes interrogent les rôles que la famille nous attribue, explorent les liens qui s’y déploient et les ruptures qui y adviennent.

@annagajewszky

La photographe hongroise Anna Gajewszky explore les relations, la transmission et l’importance des traditions et des rituels ruraux dans sa famille originaire de Roumanie. Elle interroge la façon dont cet héritage culturel peut contribuer à façonner notre identité. Sa série photographique Monther Don’t You Cry se concentre sur les différentes générations de femmes, leur histoire, le rapport à la féminité qui s’y construit. Elle met en scène les « femmes de sa vie », selon son expression, de tous âges confondus, en les faisant poser pour un portrait ou en les capturant durant des activités agricoles ou des moments de détente. La composition des images d’Anna Gajewszky contient une forte dimension picturale : la disposition de ses sujets dans l’espace est délicatement chorégraphiée, les couleurs des robes soigneusement réfléchies. L’artiste photographie également les autres femmes de son quotidien, élargissant la notion de famille et offrant aux spectateur·ices des scènes emplies de douceur, de lumière et d’amitié.

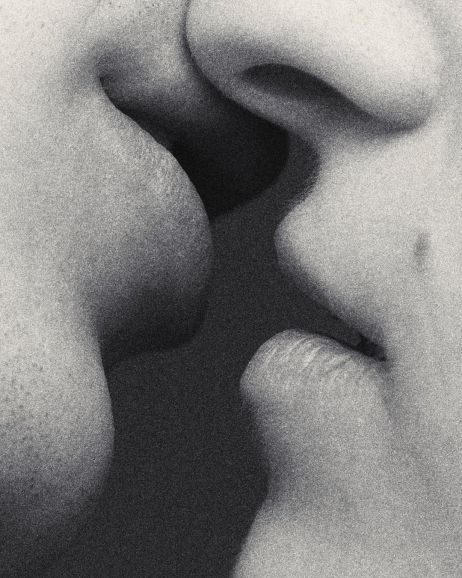

@louise.degraeve

La douceur du noir et blanc et de la palette de couleurs de l’artiste belge Louise Degraeve accompagne la délicatesse de son regard. Finesse que l’on retrouve dans sa manière d’aborder la thématique de la maternité dans sa série Homegrown. Elle y révèle le difficile équilibre à trouver entre l’identité de mère et d’individu indépendant de ce nouveau rôle. Par son fréquent emploi du recadrage et du gros plan, elle insiste sur les gestes et les corps dont elle capture l’image. Rompant ainsi la distance entre le·a spectateur·ice et le sujet photographié, Louise Degraeve semble offrir à celui ou celle observant son travail de prendre sa place, de joindre sa vision à la sienne.

@alice_lasnier

Comment affirmer son individualité lorsque l’on nous perçoit comme la réplique d’un·e autre ? C’est la question que pose la photographe Alice Lasnier dans sa série Face à elle(s). Elle y interroge le rapport de deux sœurs jumelles à leur image, à leur identité. Jouant avec l’utilisation du diptyque, du reflet et de la duplication, l’artiste travaille les notions de double et de répétition. Dans un intérieur tamisé, on aperçoit le visage d’une des sœurs apparaître dans un miroir, tandis que celui de la seconde est coupé par le cadrage. Si Alice Lasnier sème ainsi la confusion, elle empêche toute comparaison, entravant le regard des spectateur·ices pour que subsiste seulement celui que le modèle pose sur lui-même.

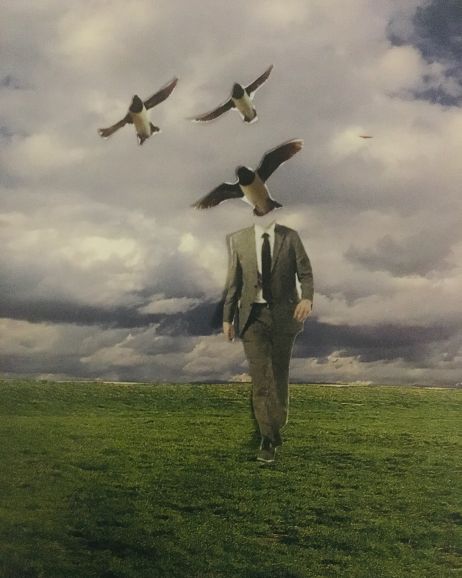

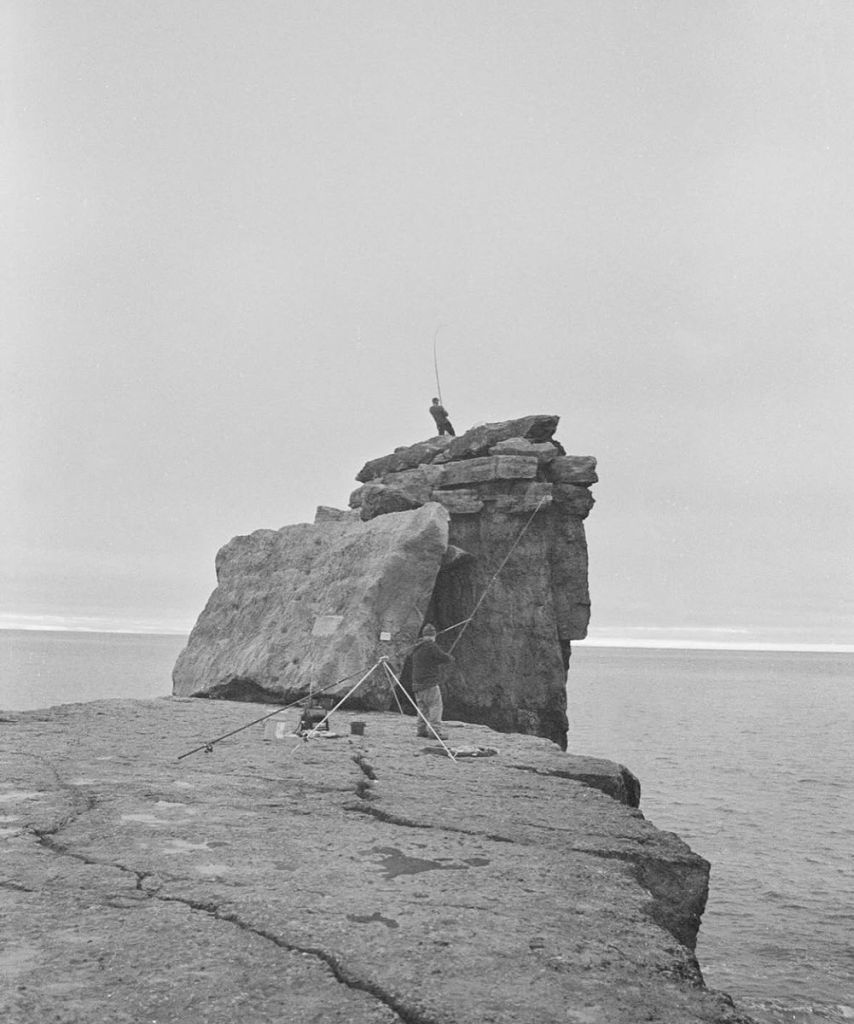

@lilyanne.barton

La photographe anglaise Lily Anne Barton se penche sur sa relation avec la forte figure que représente sa mère, mais également sur les hommes de son entourage, dont son père, interrogeant leur impact sur sa personnalité. Son travail sur la question de la performativité de la féminité et la manière dont la femme, dans notre société patriarcale, se construit à partir de la perception de l’homme met en relief cette interrogation posée à travers ses séries Thicker Than Water et The Fisherman’s Daughter. On découvre dans la première des photographies de sa mère, dont le visage nous est toujours caché, auprès de laquelle on voit parfois apparaître l’artiste. Pudeur et respect s’en dégagent, leur proximité n’étant que suggérée. On peut observer dans la seconde, au côté de paysages de pêche, des portraits de père et fille dont la complicité nous est présentée avec simplicité et retenue.

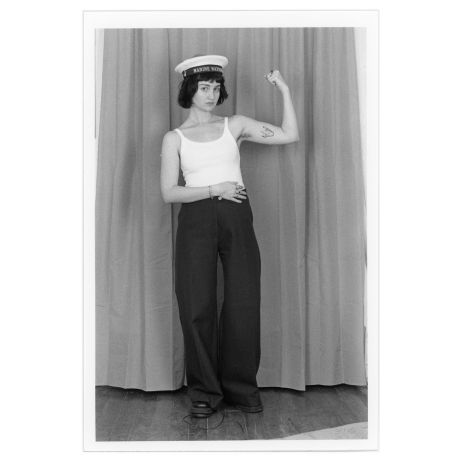

@emioconnell

Irlande 1964. La grand-mère de la photographe Emi O’Connel s’enfuit d’un « foyer pour mères et bébés ». Ces institutions religieuses, financées par le gouvernement irlandais, accueillaient des femmes tombées enceintes hors mariage. Dans ces lieux de maltraitance, de violences psychologiques, mais aussi de trafic d’adoption, les enfants étaient séparés de leur mère, lorsqu’ils survivaient aux conditions déplorables de l’établissement, puis confiés à des couples mariés. Dans sa série And then I ran, Emi O’Connel reproduit la fugue de sa grand-mère au travers d’autoportraits en noir et blanc, représentant dans le même temps les motifs de la perte et du deuil. Elle mêle à ces images – où le flou cinématique et le cadrage empêchent d’identifier le modèle en écho à la perte d’identité imposée aux femmes dans ces foyers – des photographies en couleur de paysages portant la mémoire de ces évènements, et des portraits de son père. Le visage de ce dernier est quant à lui dévoilé, son corps est immobile dans un décor et des vêtements aux couleurs prononcées. Il n’y a plus à fuir, ni à se cacher, mais l’histoire à porter et à dévoiler.