En salle à partir du 19 juin 2024, le film Sinjar, naissance des fantômes, réalisé par Alexe Liebert, avec les photographies de Michel Slomka, raconte la douleur du peuple yézidi, massacré par l’État islamique à partir de 2014. Un conflit dont la communauté éprouve, encore aujourd’hui, les séquelles.

« Je suis une montagne.

À mon sommet ont vécu des hommes, des sages, des bergers avec leurs troupeaux. J’ai été leur mère, leur épouse, leur tombeau.

Je suis mariée avec le Ciel. Le Ciel est marié avec la Terre. Je suis une montagne, et vous pouvez m’appeler… Sinjar.

Mon nom n’a d’importance que pour ceux qui se souviennent. Ceux qui naissent et meurent dans le creux de mes flancs. Mes enfants… Les Yézidis.

C’était la nuit.

Mémoire est mon nom.

Il était 3h du matin quand tout a commencé.

Je suis la mémoire, et la douleur est mon nom. »

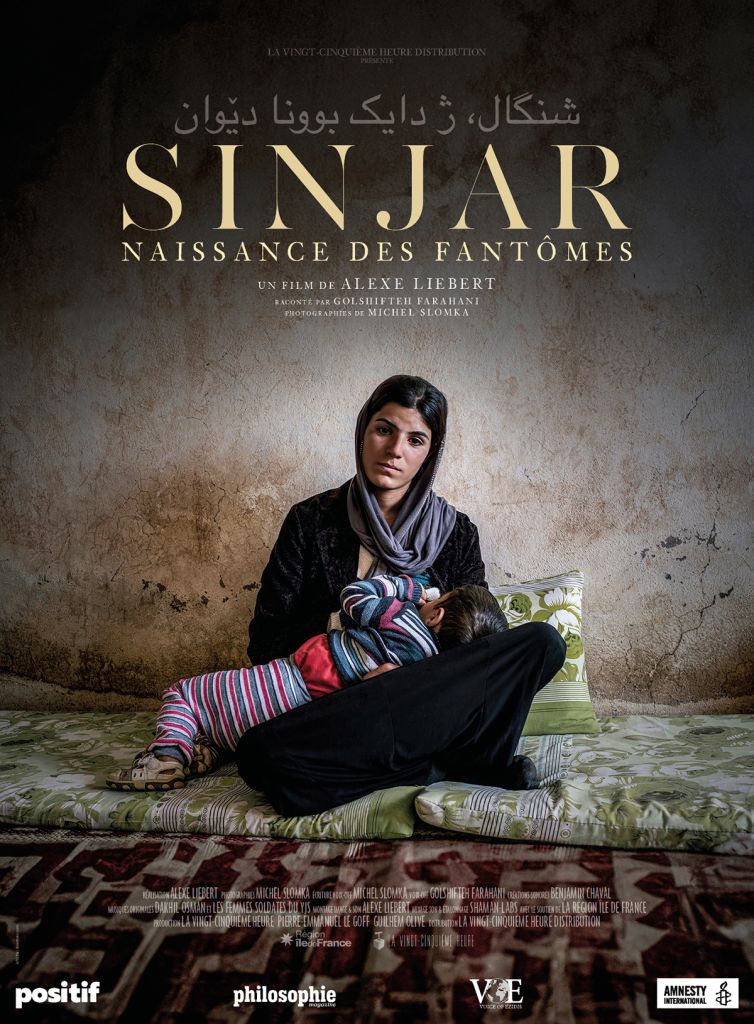

Un paysage désert. Des reliefs à perte de vue, et l’herbe qui recouvre la poussière des sols. Les feuillages des arbres qui filtrent la lumière du soleil, et, au loin, des tentes. Ces habitations de fortune qui annoncent la présence humaine, la solitude, la hargne, la résilience qui combat le désespoir. Portée par la voix de Golshifteh Farahani la montagne de Sinjar prend la parole. Elle dit son immortalité, ses enfants, sa douleur. Elle se remémore, elle raconte, pour ne pas taire, ne pas oublier. C’est ainsi que s’ouvre Sinjar, naissance des fantômes. Un film d’Alexe Liebert nourri par les photographies de Michel Slomka. Et puis, c’est l’immersion dans l’enfer du génocide vécu par les populations yézidies. L’enfer né lors de la conquête du territoire par l’État islamique, les 2 et 3 août 2014, qui se prolonge encore aujourd’hui : cinq ans plus tard, plus de 3000 d’entre elleux sont toujours entre leurs mains, ou porté·es disparu·es.

« C’est un projet autoproduit », introduit la réalisatrice. Un documentaire imaginé dans l’urgence alors qu’elle rencontre le photographe Michel Slomka, sorti tout comme elle dans les rues de Paris après les attentats du 13 novembre 2015. « On avait la même envie de faire des images. Peu de temps après, il m’a appris que ce jour marquait aussi la libération de la ville de Sinjar ». Inspirés par des thématiques similaires — la mémoire post-traumatique, notamment — les deux auteurices imaginent alors un travail en duo. « On est parti·es sur place. C’était assez urgent, puisque le massacre avait commencé en août de l’année précédente. On n’avait pas le temps d’attendre des subventions », se souvient Alexe Liebert. En deux ans, iels entreprennent quatre voyages de deux semaines intenses. « On shootait, on rentrait, on voyait ce qu’on avait, on bossait pour récolter de l’argent, et on repartait », résume la réalisatrice.

Des séquelles psychologiques

Sur place, des frères yézidis venus d’une même famille deviennent leurs fixeurs, une marque de confiance pour la plupart des personnes interrogées, qui se rassurent au contact de quelqu’un de leur communauté. Rapidement, une routine se met en place : Michel Slomka pose les questions, Alexe Liebert filme, les fixeurs endossent le rôle de traducteurs. Devant la caméra défilent des femmes rescapées de l’EI, en proie aux traumatismes causés par l’esclavagisme sexuel qu’elles ont subis et des hommes – maris, pères – des survivants qui se battent pour récupérer les kidnappé·es, même sans moyen, même sans soutien. À part, les Yézidi·es ne peuvent compter que sur elleux-mêmes pour guérir, pour ne pas disparaître. Des témoignages durs, qui refusent de taire la violence comme les douleurs. « Le dernier tournage a eu lieu mi 2017, mais j’ai mis beaucoup de temps à trouver le fil rouge du récit, parce que lorsqu’on était sur place, le but était avant tout de récolter des images. J’ai tout regardé en boucle. Mais une fois la narration trouvée, j’ai tout terminé en quatre mois environ. Ma mission était d’avancer chaque jour dessus », explique Alexe Liebert. Après une première projection non officielle à Montpellier, d’où elle est originaire, l’autrice, plus que jamais motivée, cherche producteur et distributeur et se fait remarquer par La vingt-cinquième heure début 2020… « Et puis, c’est l’annonce du confinement. Le film était voué à n’être jamais vu. »

12 téraoctets de rush sur des disques durs et toutes les photographies de Michel Slomka, des centaines d’heures de visionnages, de création, d’éditing et de mise en place. « J’avais laissé tomber, avoue-t-elle. J’ai tout monté toute seule, j’en garde encore aujourd’hui des séquelles psychologiques. En apprenant ça, j’ai eu une sorte de rejet, de déni du projet. » Pourtant, avec le temps, les choses évoluent. Dans le cadre d’un festival qu’elle organise dans le sud de la France, l’organisation Amnesty International découvre le film et le retient. « Ç’a eu un effet tremplin : La vingt-cinquième heure s’est dit qu’il fallait le sortir. Aujourd’hui, je suis super fière, je suis prête à travailler sur le film, après avoir mis mes traumatismes de côté. Il faut qu’il existe ! », confie la réalisatrice. Une diffusion retardée mais néanmoins pertinente, marquée par l’anniversaire funèbre des dix ans de l’invasion de Daech.

« Au milieu de la nuit, je suis.

C’est là que tout commence.

Je vais vous raconter. »

Un portrait peint dans la douleur

Dans les salles obscures, Sinjar, naissance des fantômes prend toute son ampleur. À l’écran, les larmes des femmes coulent, rendues gigantesques, intolérables. Les récits s’enchevêtrent dans un ensemble fait des nuances de l’horreur. Les mains, les regards prennent la totalité du champ, contrastent avec les panoramas arides, les chants mélancoliques qui évoquent tout autant le désespoir. Sur les doigts, des alliances triturées évoquent le poids des amours arrachées de force. La violence de réaliser ce qu’on a perdu, ce qu’on ne retrouvera pas – ou que par notes, rendues sourdes par la brutalité. Dans l’histoire contée par Alexe Liebert, les voix des femmes disent les tortures, celles des hommes la frénésie de la recherche. Et puis, il y a Sinjar, personnifiée par une voix aux intonations mélancoliques d’où s’échappent incertitude et solitude. Ensemble, elles forment un récit choral, un corps fait de membres disparates, mais vivant néanmoins. Son visage est une plaine ancestrale, berceau d’une ethnie disparue. Ses bras se serrent, ses mains se nouent, crispées par la terreur.

Pourtant, dans la noirceur, il y a parfois l’espoir : dans les échos des rires d’enfants, qui jouent là où il n’y a rien, divertis par leur imaginaire, symbole d’une insouciance à retrouver. Imaginé dans un dialogue incessant entre les déclamations poétiques de la voix off – un texte poignant écrit par Michel Slomka – et les déclarations brutes des survivant·es, le film mêle l’invisible et l’évident. Les dégâts du génocide se devinent tout autant dans les expressions des témoins, les ruines et les paysages immaculés que dans les yeux aveugles d’une veille femme de 127 ans se remémorant les relations tumultueuses entre les populations yézidies et arabes, ou les écrans de smartphones immortalisés par le photographe, enregistrant les preuves d’un commerce d’esclaves. C’est finalement un portrait qu’Alexe Liebert esquisse, à travers son film. Un portrait peint dans la douleur, qui dit la douleur. Parce qu’à travers une telle dévotion, peut-être qu’enfin les maux ne seront pas diminués.