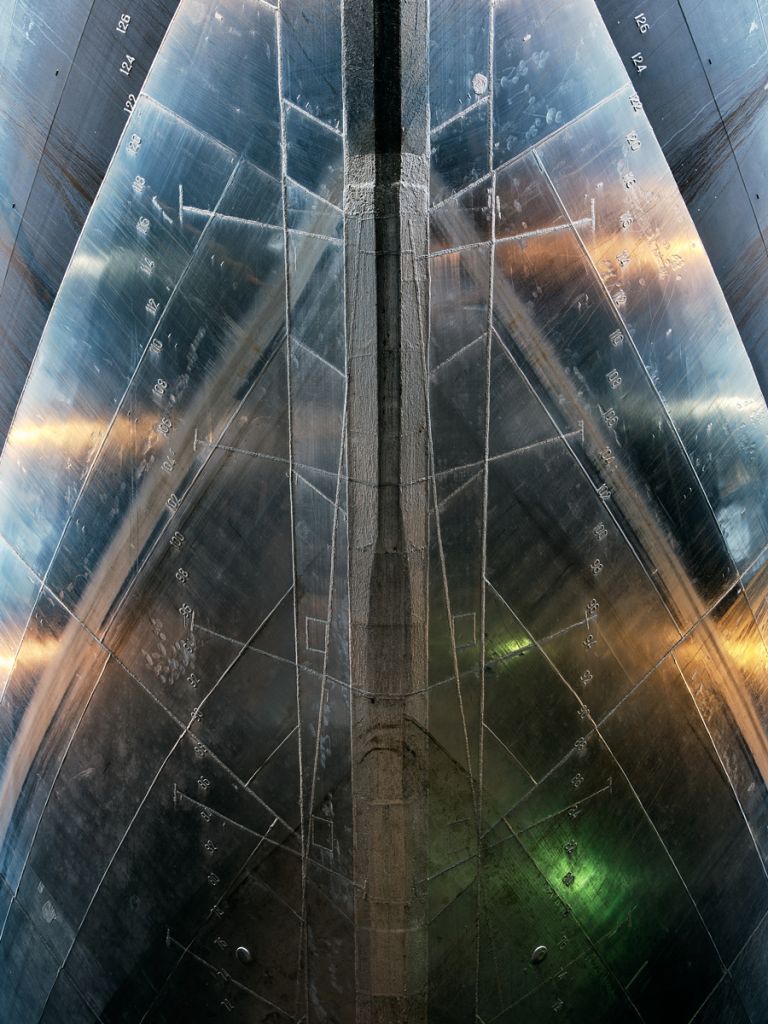

Spécialisé dans les environnements extrêmes depuis une dizaine d’années, Charles Xelot a longtemps travaillé sur les changements de l’Arctique russe. Pour sa série White Water, le photographe français est monté à bord de différents navires afin de suivre le quotidien des marins. Par la même occasion, il montre l’industrialisation d’une région que les esprits imaginent volontiers encore préservée de nos activités.

Fisheye : Quel a été le point de départ de White Water ?

Charles Xelot : Depuis tout petit, je rêvais d’aller en Arctique. Il y a quelques années, j’habitais en Russie, et je cherchais des sujets qui pourraient être intéressants en tant que photographe. En 2016, j’ai alors commencé Du gaz sous la Toundra pour lequel j’ai documenté la construction d’une usine de gaz et les conséquences que cela avait sur les élevages de rennes qui se trouvaient autour. Grâce à ce projet, que j’ai réalisé pendant près de deux ans, j’ai pu embarquer sur un bateau et j’ai voulu creuser cet aspect. À ce moment-là, la route maritime arctique était au centre de la politique en Russie et dans le reste du monde. La Chine s’y est intéressée, il y a eu beaucoup de discussions autour d’une possibilité d’ouverture de cette voie. Il y a aussi la question de la fonte des glaces, des enjeux politiques, environnementaux… Cela montre le changement de paradigme de cette région, qui pendant longtemps était celle de l’exploration et de la recherche et est maintenant celle du tourisme et de l’industrie.

Justement, tu écris, en introduction, que l’Arctique a toujours été dans les rêves et les cauchemars de celles et ceux qui s’y aventurent, des artistes et des poètes. Pour toi, que représente cette région du globe ?

Elle représente la notion de limites. C’est un endroit où les êtres humains vivent depuis très longtemps, mais quand on regarde de plus près, il s’agit plutôt de survie. Cet environnement ne pardonne pas et, en même temps, il est visuellement minimaliste et très beau : ce grand vide, cette absence, cette platitude blanche, infinie… Cet aspect inaccessible et brutal est clair. On ne peut pas tricher avec l’environnement, on ne peut pas se cacher. Le quotidien aussi est monotone. Chaque jour, il faut faire face aux mêmes dangers. C’est extrême à tous les niveaux.

« La première fois que j’ai embarqué, le responsable de la sécurité nous a fait une formation pour nous expliquer comment fonctionnaient les combinaisons de survie, quoi faire en cas d’accident, et il avait conclu en disant que, de toute façon, on est tellement loin de tout que s’il y avait une tempête et que le bateau commençait à couler, on allait juste retarder notre mort. »

Comment la vie à bord des bateaux se passe-t-elle ?

Dans les navires, chaque personne a sa petite cabine qui est chauffée, a un bon repas chaud trois fois par jour… La routine est confortable. En Arctique, le bateau ne tangue même pas, car la mer est gelée. Il n’y a pas de mouvement. En comparaison avec l’Atlantique, il n’y a pas de circulation. La route est tracée. Il suffit de faire attention au brise-glace et c’est à peu près tout. La navigation est calme alors que l’environnement est très dangereux. S’il y a le moindre problème technique à bord, c’est la fin. La première fois que j’ai embarqué, le responsable de la sécurité nous a fait une formation pour nous expliquer comment fonctionnaient les combinaisons de survie, quoi faire en cas d’accident, et il avait conclu en disant que, de toute façon, on est tellement loin de tout que s’il y avait une tempête et que le bateau commençait à couler, on allait juste retarder notre mort. Il y a ce paradoxe entre cette vie monotone, normale pour des marins, et le cadre dans laquelle elle prend place.

Quelle histoire souhaitais-tu raconter à travers ce projet ?

Ce qui m’intéressait, c’est justement l’histoire des marins, voir comment notre capacité à concevoir des machines leur permet d’avoir une vie normale et d’exercer leur activité dans des conditions presque habituelles. Finalement, quelle est la limite de notre civilisation d’un point de vue technique ? Tout le travail que j’ai mené en Arctique, ces derniers temps, répond à un questionnement sur notre position en tant qu’espèce sur la planète et jusqu’où et comment on pousse la limite. Tous ces bateaux ne sont pas construits pour rien, et quand on pense à des brise-glace à propulsion nucléaire, par exemple, la puissance technique déployée est extraordinaire. Ils servent à amener du gaz que l’on utilise toutes et tous pour cuisiner ou se chauffer. Nous avons besoin d’avoir recours à des technologies complexes pour faire des choses simples du quotidien.

Et puis je voulais aussi être témoin de ce que je perçois comme une aventure. Je prends cela comme une exploration personnelle : aller à la rencontre de ces gens, monter sur ces bateaux, essentiellement en hiver, pendant la nuit polaire… On a souvent cette image de la blancheur de l’Arctique et je souhaitais montrer un aspect artificiel avec un paysage éclairé par les navires pour souligner son « humanisation ». Aujourd’hui encore, on imagine cette région comme un environnement intact alors que ce n’est plus du tout le cas. On a construit des usines, il y a de la navigation… Ce développement est questionnable, mais ce n’est pas ma position de juger tout cela. Je garde mon opinion pour moi et je dévoile quelque chose que l’on n’a pas l’habitude de voir avec une approche cinématographique, car finalement, tout cela semble irréel, même sur place.

« Il m’a fallu des autorisations que j’ai obtenues grâce aux contacts que j’ai noués lors de mes précédents projets. Aujourd’hui, il serait impossible d’en avoir. L’invasion russe en Ukraine a eu lieu au moment où j’étais en mer. »

Comment t’y es-tu pris pour réaliser cette série ?

Je suis monté sur quatre bateaux, à chaque fois entre dix jours et trois semaines, selon les conditions climatiques. Il m’a fallu des autorisations que j’ai obtenues grâce aux contacts que j’ai noués lors de mes précédents projets. Aujourd’hui, il serait impossible d’en avoir. L’invasion russe en Ukraine a eu lieu au moment où j’étais en mer. J’ai pu finir White Water, mais cela a été difficile. J’ai dû forcer pour pouvoir embarquer. Ça a été la partie la plus complexe du projet, avec, psychologiquement, le fait de rester bloqué sur les bateaux pendant la guerre. Finalement, j’ai passé plus de temps à l’organiser qu’à prendre les photographies.

Comment est-ce que les marins ont vécu ce tournant dans la guerre en Ukraine ?

Les bateaux sont des microcosmes fermés et, quand l’invasion a commencé, l’évènement a été très violent pour tout le monde. Des lignes de fraction se sont opérées dans les navires. Elles ont été assez vite résorbées, le professionnalisme a repris le dessus, mais au début, je dirais le premier mois, l’ambiance était tendue. Certaines personnes étaient pour, d’autres étaient contre, d’autres ne savaient pas quoi penser… L’actualité animait les discussions et, on le sait, les débats politiques ne sont pas ce qui facilite une cohabitation saine, surtout sur un bateau. Par exemple, l’un des marins, Valentin, dont la femme était en Ukraine, est parti demander l’asile aux États-Unis. Cela ne se voit pas dans mes images, car ce n’était pas mon sujet. Je ne photographie pas la psychologie des gens, je me concentre sur l’extérieur. Je ne voulais pas faire un travail de journaliste.

À mesure que le temps passait, as-tu tout de même eu envie de faire évoluer ton projet ?

Non, je suis resté sur la même lignée de base. Cela dit, le 24 février 2022, il y a eu une rupture très nette, et ce, également dans mon rapport à mon travail autour de la Russie. J’ai pu réaliser White Water parce que je collaborais avec des sociétés russes. Je faisais des photographies d’entreprise, ce qui me permettait de poursuivre mon projet en parallèle. Mais, à un moment, j’ai saturé, et je n’ai pas voulu en faire plus. Je ne supportais plus cette tension, ces non-dits partout où j’allais.