Jusqu’au 14 avril prochain se tient au Pavillon Populaire – espace d’art photographique de Montpellier – une rétrospective consacrée à Paul Wolff, intitulée L’Homme au Leica. Elle offre l’occasion de porter un questionnement historique, sociologique et idéologique essentiel, notamment en terme d’ambiguïté dans le 8e art : quel héritage nous reste-t-il de la photographie allemande de l’entre-deux-guerres ? Et comment l’aborder ?

Vous ne le connaissiez peut-être pas, et si tel est le cas, vous n’êtes pas à blâmer puisqu’il est un grand absent de l’histoire de la photographie telle qu’elle est contée en France. Le Dr Paul Wolff (1887-1951) est un photographe allemand qui a ouvert la voie au Leica, permettant une véritable dynamisation du regard dans la pratique du 8e art. Membre de l’agence qu’il avait cofondée avec Alfred Tritschler, cet amateur passionné était probablement le plus célèbre et le plus publié de son époque. Son œuvre, dont plus de 140 images sont exposées au Pavillon Populaire, est cependant à aborder prudemment, et nécessite une réelle remise en contexte. Dans son texte d’introduction, Gilles Mora, commissaire de l’exposition, écrit : « Les thèmes explorés par Paul Wolff sont en résonance avec ceux favorisés par l’idéologie nazie, même si – et c’est un paradoxe souligné par les historiens – il existe une continuité entre les acquis modernistes nés sous la République de Weimar, et certaines traditions culturelles prônées par les courants nationaux-socialistes. » D’une certaine manière, Paul Wolff a participé à une forme de contribution passive au régime, puisque ses images, diffusées en masse, glorifient les obsessions propres au IIIe Reich : le travail, la technologie, le corps athlétique, les loisirs…

Elle pose donc un certain nombre de questions : Paul Wolff était-il un propagandiste malgré lui ? À quel point sommes-nous nous-mêmes empreints des idéologies qui marquent notre époque ? En tant que photographe, peut-on simplement constater ? Il semblerait que l’on ne puisse aborder ce photographe allemand que comme un personnage complexe et ambigu. Il convient de rappeler que la photographie, sous le régime nazi, était très contrôlée : « Lorsque l’on achetait un appareil photo, ou que l’on souhaitait pratiquer la moindre activité culturelle, il fallait s’inscrire, sinon le régime vous tombait dessus », déclare Gilles Mora. Pour ce spécialiste de la photographie moderniste et directeur des Rencontres d’Arles de 1999 à 2001, Paul Wolff avait pourtant une grande liberté, que lui autorisait la prospérité de son agence. Un artiste n’est évidemment jamais simple témoin et observateur de son époque, et dans le cas de Paul Wolff, cela ne va assurément pas dans un sens contestataire ou contre-culturel : il se contente de suivre la mouvance, que ce soit celle de l’idéologie nazie ou celle des tendances novatrices de la photographie moderne.

Catalogue d’exposition

144 pages

24,95 €

Paul Wolff, à l’avant-poste d’une révolution

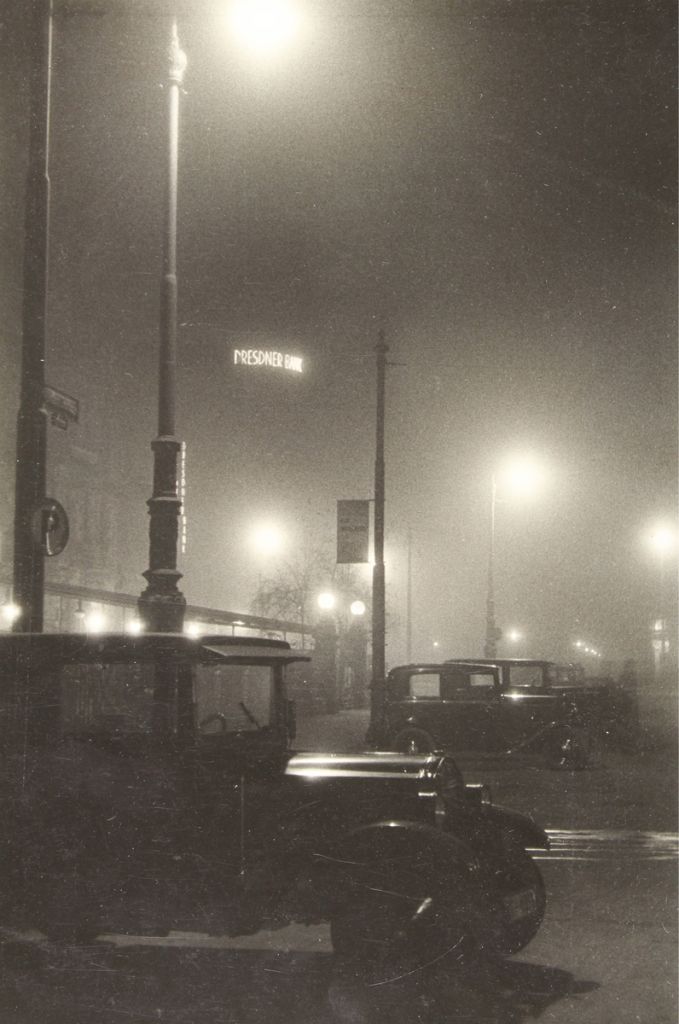

Dès lors, que peut-on retenir du Dr Paul Wolff et pourquoi son œuvre demeure-t-elle marquante dans l’histoire de la photographie ? Quel a été son rôle à son époque ? On retient sa figure avant tout comme celle d’un grand précurseur du petit format photographique, et comme un « passeur » des formes de la modernité photographique, de la Nouvelle Objectivité à la Nouvelle Vision. Désireux de montrer que chacun·e peut arriver à des résultats photographiques excellents dès lors qu’iel maîtrise la technique, « il encourageait par sa pratique l’amateurice à se lancer ellui-même », explique le commissaire d’exposition. C’est l’invention du Leica, en 1925, qui marque une véritable révolution dans le 8e art, grâce à son format 35 millimètres et sa légèreté : elle signe la fin de la photographie lourde et le début d’un art rapide et vivant. La grande contribution de Paul Wolff est alors de populariser une esthétique nouvelle, qui consiste à aller partout, et à photographier sous des points de vue nouveaux. Il s’illustrera particulièrement dans la prise de vue nocturne, et l’on garde de lui des images fascinantes du vieux Francfort – qui témoignent alors des transformations architecturales radicales de la ville.

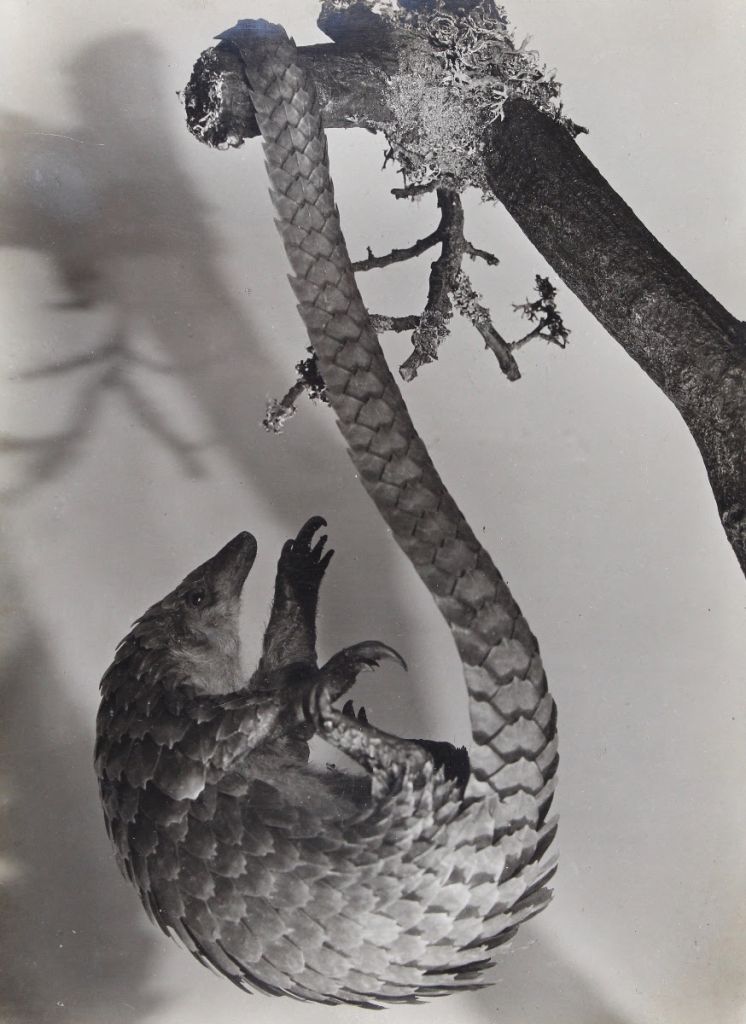

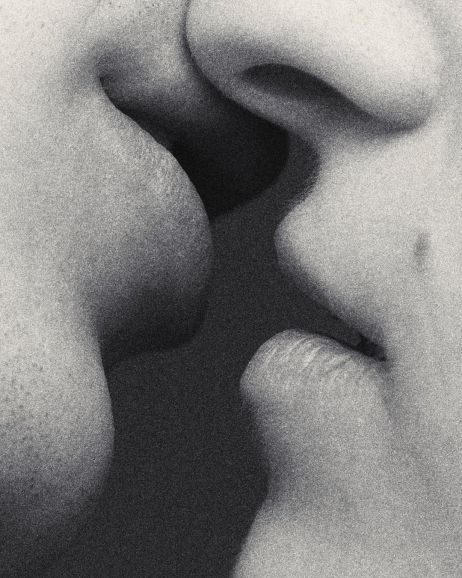

« Le Leica offrit par exemple la possibilité de penser en séries, d’essayer des perspectives inattendues, d’expérimenter, en somme, tandis que la pellicule de cinéma, comparativement bon marché, invitait à l’exploration de certains thèmes relativement communs », écrit Hans-Michael Koetzle dans sa contribution au catalogue de l’exposition, à paraître le 24 janvier prochain aux éditions Hazan. La grande technologie porteuse d’espoirs de l’époque est donc à l’origine d’une véritable révolution du regard vers plus de dynamisme. L’esthétique des clichés de Paul Wolff s’inscrit dans un mouvement qui en découle : celui de la Nouvelle Photographie. Il consiste à débarrasser le médium de toute manipulation, mais de le focaliser sur la précision – netteté, clarté. Il s’agit également de développer des formes d’expérimentations visuelles variées, du collage aux prises de vue sous des angles inhabituels – plongées, contre-plongées, jeux d’ombres. Les prises de vue rapprochées sont également en vogue à cette époque, en particulier lorsqu’il est question de thèmes botaniques et zoologiques, et ceux de Paul Wolff sont très réussis.

Paul Wolff emploie donc le vocabulaire moderniste de son époque. Il s’agit cependant de se demander si derrière une telle volonté de réalisme – et d’objectivité sous-jacente – , il n’y a pas, ce faisant, une manière de cacher la vérité historique ? Car en refusant de photographier la violence, il falsifie son époque, qui est celle de l’apogée de la barbarie en Europe au XXe siècle. « L’image que nous renvoie l’univers de Wolff sous le IIIe Reich relève de l’euphorie sociale idyllique, d’un bien-être trompeur auquel il convie l’amateur à se référer dans une pratique identique à la sienne, destinée à exempter de tout conflit, de toute violence et de toute contrainte le monde que met en place le nazisme », résume Gilles Mora. Le Pavillon Populaire de Montpellier offre donc à voir, jusqu’au 14 avril, une histoire qui est tout autant celle d’un homme de son époque que la nôtre, et qui plutôt que d’être effacée, devrait pouvoir interroger et réinterroger notre présent.