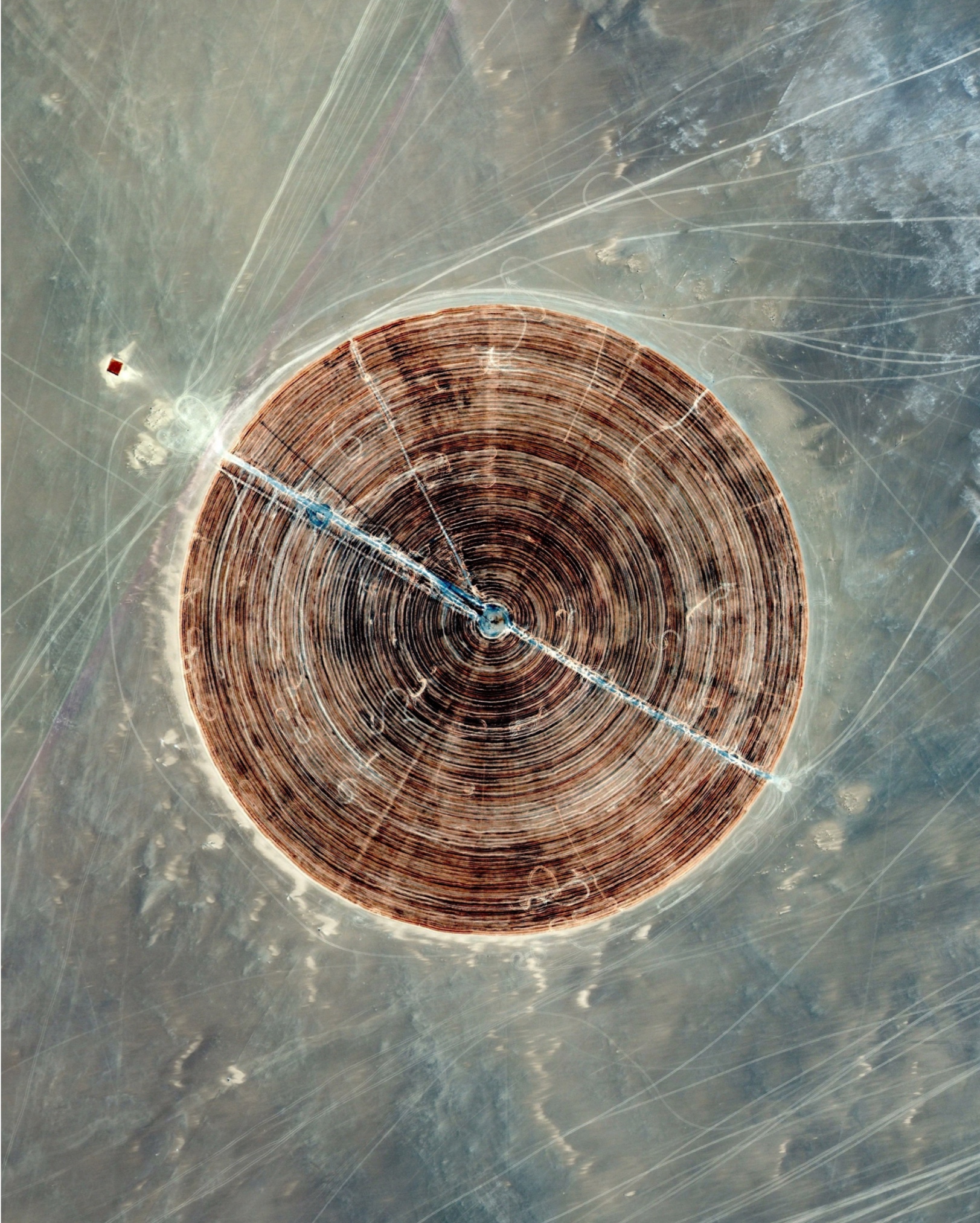

1920. Man Ray et Duchamp exposent « Vue prise en aéroplane » : des formes à la fois abstraites et précises. Des vestiges d’installations humaines ? Les artistes se jouent en fait du public qui vient de découvrir la photographie aérienne inventée durant la Première Guerre mondiale. L’image est celle d’un tas de poussière sur une vitre, prise au plus proche, dans l’atelier de Duchamp. Dans la perception de l’espace, tout est question d’échelle et de hauteur. Cent ans plus tard, lorsque Paul Mesnager, photographe formé à la géopolitique, retrouve en survolant le désert iranien cette perception ambiguë d’un paysage presque abstrait, il pense à cette image. Une obsession naît : celle de retrouver depuis le ciel, de la côte africaine atlantique aux confins de l’Asie centrale, les véritables marques de l’exploitation du monde. Projet multiforme à la croisée du documentaire et de l’exploration esthétique, Géographie de la domination nous fait prendre de la hauteur pour rendre plus perceptibles les logiques d’ensemble. Entretien.

Fisheye : Comment ton projet Géographie de la domination s’est-il développé ?

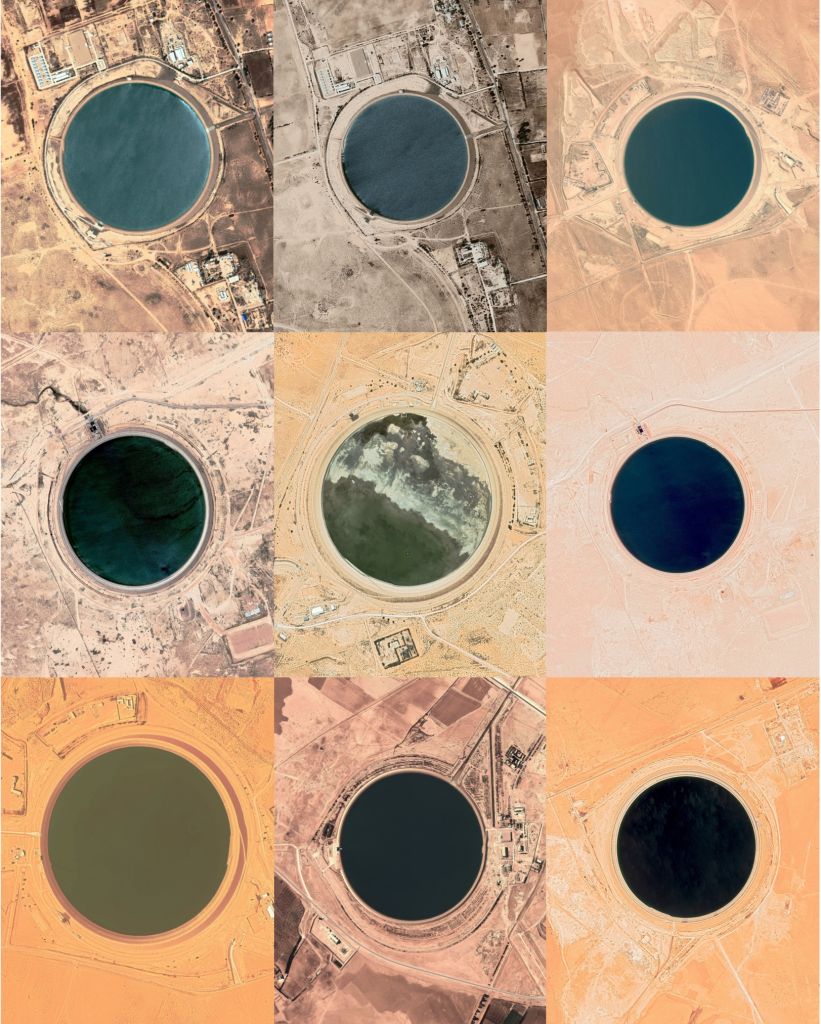

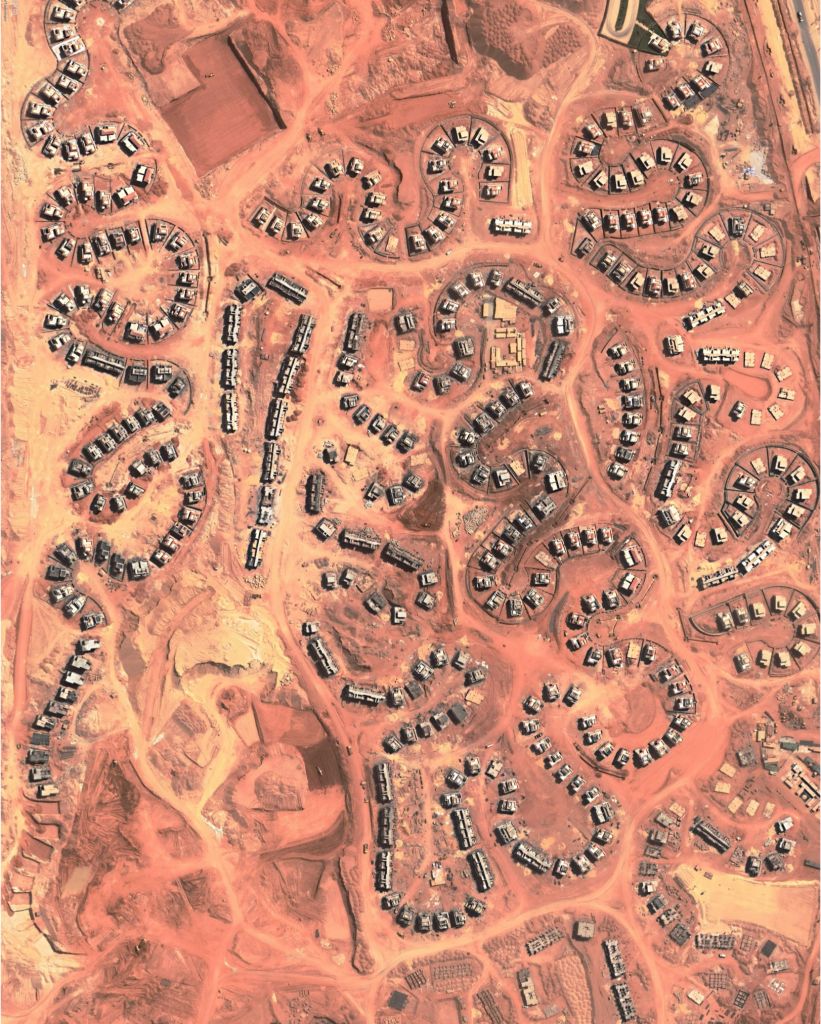

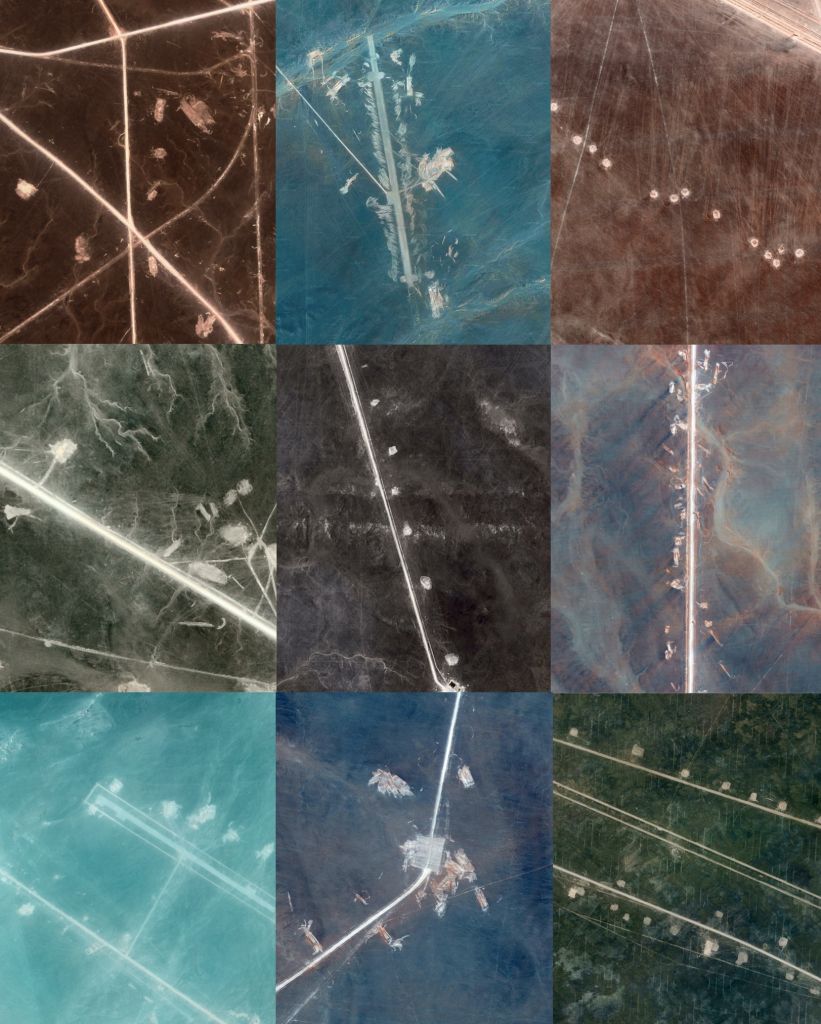

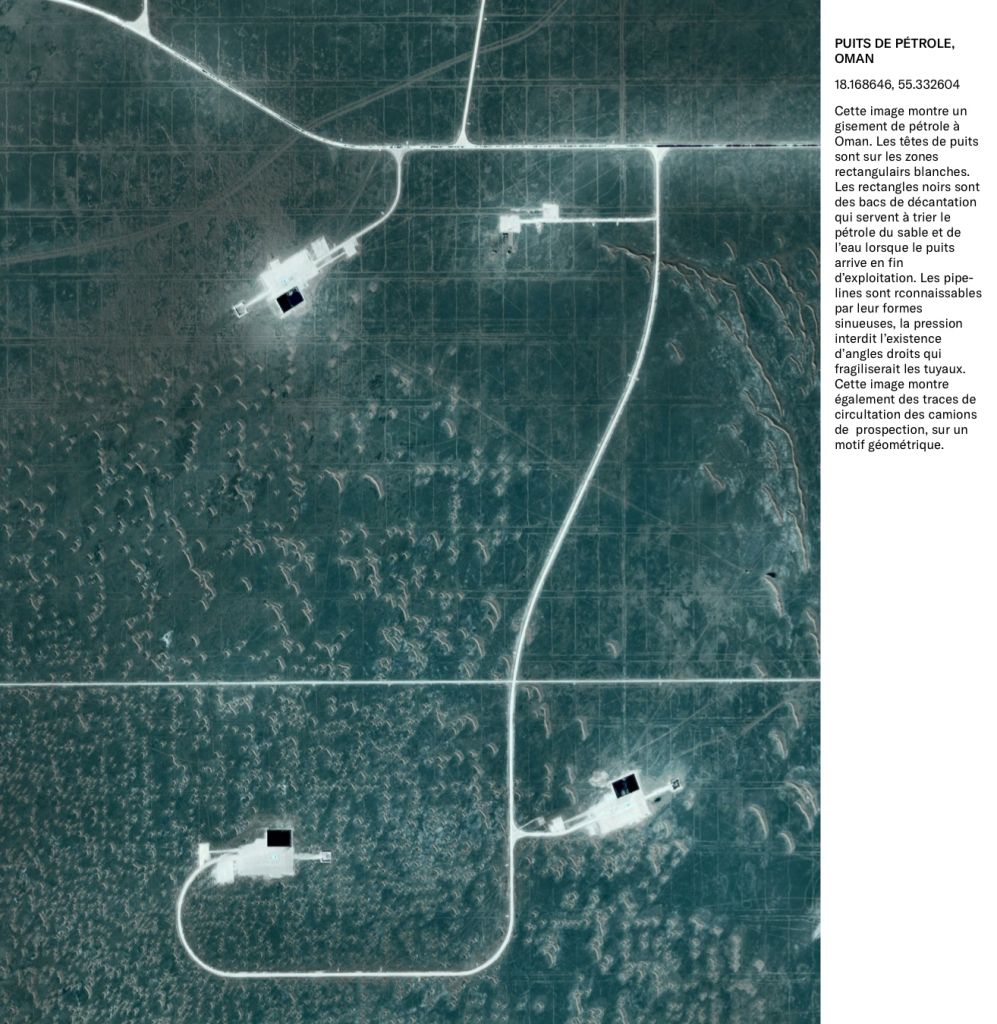

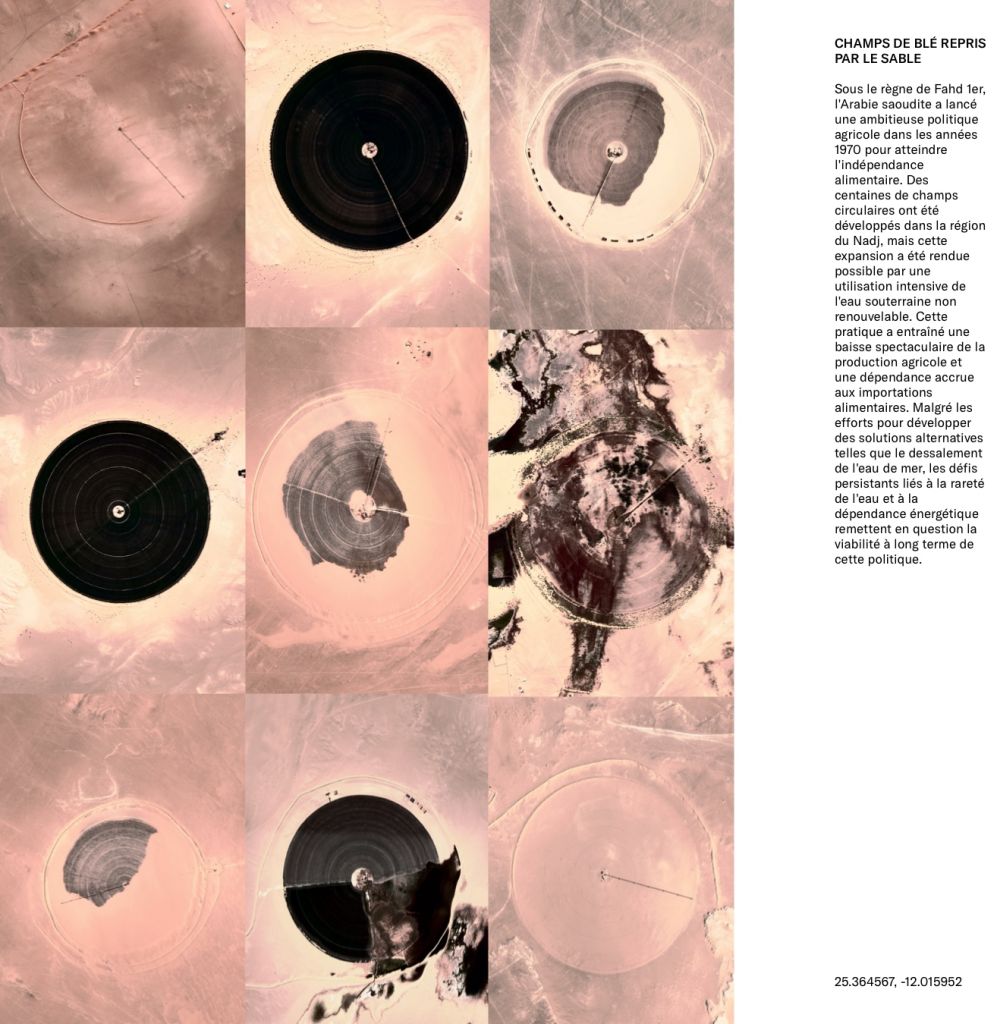

En recherchant la zone que j’avais survolée en Iran, j’ai remarqué d’autres formes abstraites, souvent reliées à des activités stratégiques. La première fut un puits de pétrole dans le désert d’Al Ahsa en Arabie Saoudite. Sa forme et son emplacement m’ont donné envie d’en savoir plus, alors j’ai mené mon enquête. J’ai trouvé des réponses chez un de mes anciens professeurs de géostratégie spécialisé dans les hydrocarbures. Petit à petit j’ai accumulé, trié et documenté des images par régions et par thèmes. Pour mettre les images en contexte, je suis allé chercher des spécialistes ou des personnes qui travaillent directement dans les secteurs en question, ce qui m’a conduit jusqu’au siège de l’UNESCO pour échanger avec un expert des enjeux relatifs à l’eau. En accumulant ces images et ces analyses, le déroulé du projet s’est imposé de lui-même, suivant une logique de strates : en commençant par le sous-sol, abordant tout ce qui est relatif aux hydrocarbures, à l’eau et à l’agriculture, puis le sol, en évoquant les traces des conflits territoriaux et les frontières, et enfin le sur-sol, en m’intéressant à l’urbanisme comme outil de contrôle des populations.

Pourquoi avoir préféré utiliser le médium photographique plutôt que la carte ? Comment définirais-tu ici sa plus-value ?

La photographie et la cartographie montrent deux aspects complémentaires de la réalité. La carte montre un ensemble de données théoriques, qui sont bien réelles mais pas toujours visibles, alors que l’imagerie satellite, au contraire, ne montre que la partie visible des choses. En général, on approche les enjeux géopolitiques théoriquement, via la cartographie, ou émotionnellement, à travers les caméras, mais nous les voyons rarement à cette échelle. Ce qui me plaît dans l’image satellite, c’est sa supposée neutralité. Dépourvue de leur couche d’interprétation topographique (les légendes, les annotations), les vues par satellite donnent à voir le monde de la manière la plus brute.

Dirais-tu qu’une photographie satellite est moins « fabriquée » qu’une photographie classique ?

Il est normal de questionner l’objectivité d’une image satellite. Si elle permet de voir la réalité tangible, débarrassée de toute donnée cartographique susceptible d’influer l’interprétation, comme en photographie, le cadrage est le biais fondamental. Dans l’imagerie satellite, le geste photographique se réduit même précisément à l’acte de cadrage. De toute façon, l’objectivité est une illusion parce qu’elle nécessiterait de montrer la réalité dans son ensemble, ce qui est impossible. L’image satellite en est une très bonne métaphore : aussi précise et factuelle soit l’image, elle est forcément tronquée, ne serait-ce que par les limites du support.

Réédites-tu tes photos, et si oui, sous quelle·s forme·s ?

Les photographies de Géographie de la domination ne sont pas retouchées. Elles sont générées via des services d’imagerie satellite dans la meilleure qualité possible, ma seule intervention consiste à choisir le cadre cadre. Dans ce projet, le cadrage est déterminé par trois critères : focaliser l’attention sur le sujet principal, avoir un rendu esthétique et garder une part de mystère.

Tu sembles chercher sciemment l’abstraction, dans ces images. Pourquoi ?

Je trouve intéressant que les images brouillent les échelles et les repères : fait-on face à des images satellites ou microscopiques ? Est-ce de la peinture ou de la photo ? En neurologie, la stabilisation de l’ambiguïté est la tendance du cerveau à créer des liens avec ce qu’il connaît, à essayer de trouver des explications lorsqu’il manque d’informations, ce qui peut créer des parallèles intéressants : il est vrai que, vues du ciel, les raffineries ressemblent à des circuits imprimés. Cela renvoie aux théories selon lesquelles les mêmes schémas se retrouvent à toutes les échelles. Dans Géographie de la domination, l’analyse est présentée après l’image de manière à laisser le spectateur se questionner.

C’est donc cela qui articule tout ton projet ?

Oui. Je pense que la puissance du projet réside précisément dans ce glissement de l’abstraction à la réalité, quand on comprend que l’image qu’on a devant les yeux, aussi esthétique soit-elle, représente l’expression du cynisme absolu de l’humanité : un mur, une mine, un puits de pétrole, un champ de bataille.

On voit aujourd’hui un certain nombre d’auteurices se servir de l’imagerie aérienne, voire satellite, pour populariser une approche écologique ou politique du paysage. T’inscris-tu dans cette lignée ?

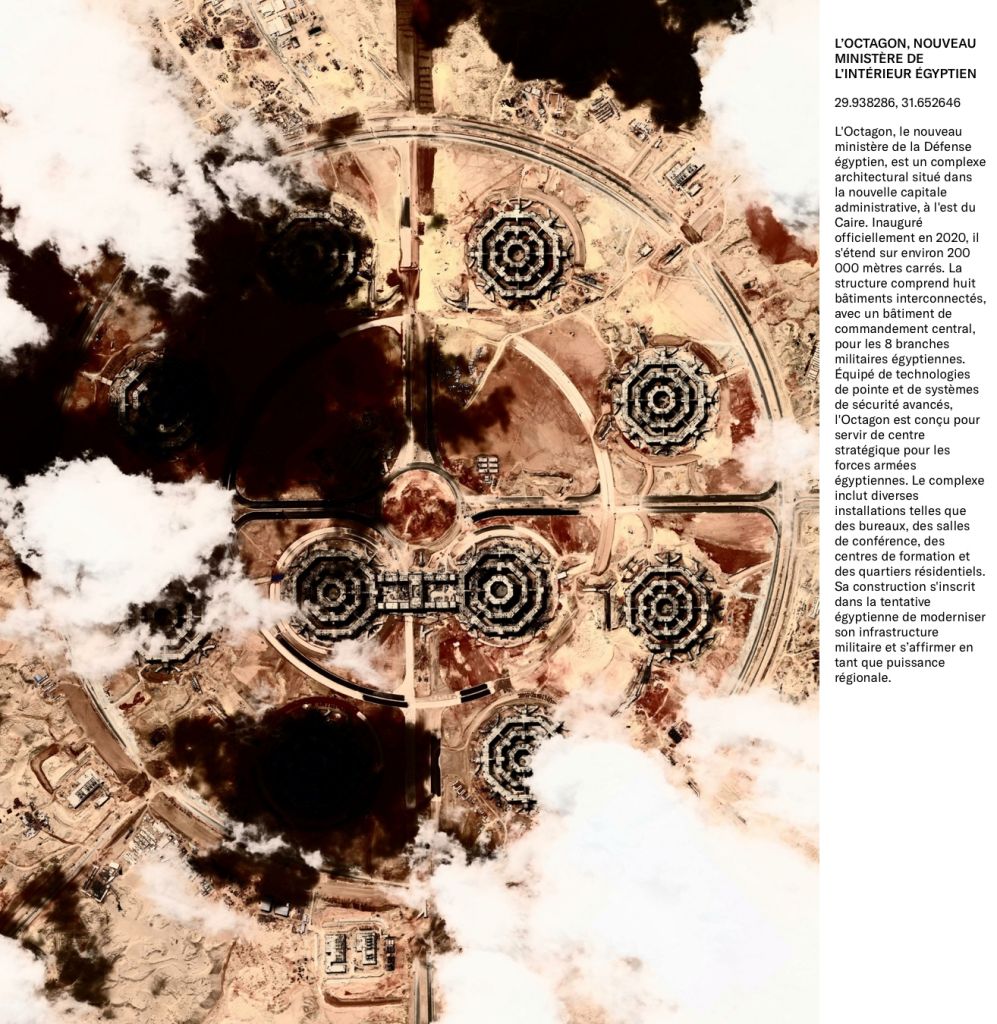

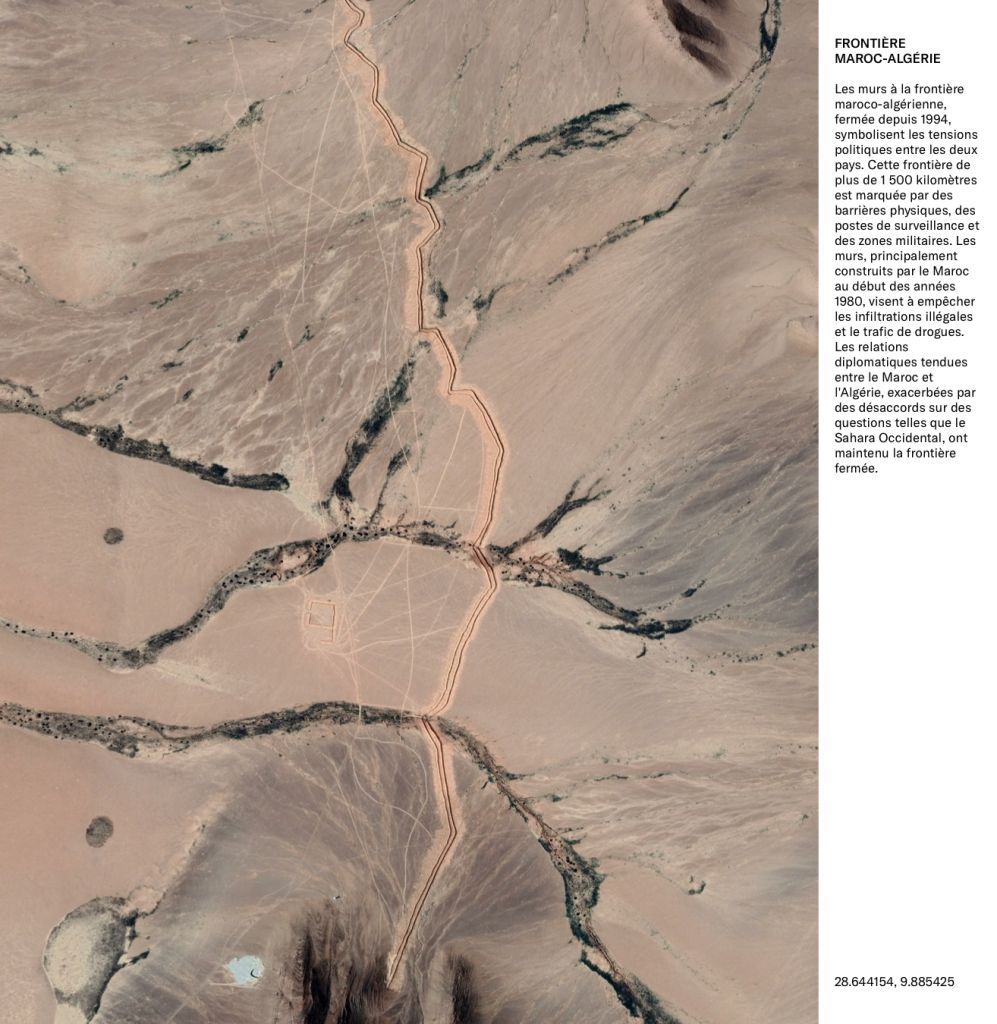

Bien sûr. Même si je ne prononce jamais le mot, ce travail ne parle que d’écologie. Mises ensemble, ces images font le portrait d’une dépossession de nos conditions d’existence. Ce qu’elles montrent, c’est un changement d’échelle dans la production et la gestion de notre énergie, de notre alimentation, de notre habitat. La disparition des sociétés traditionnelles, basées sur des structures sociales réduites et autonomes, transforme notre relation à la vie : en déléguant à des superstructures la gestion de nos ressources, nous perdons toute proximité avec la terre. Les mégaprojets agro-industriels en Arabie Saoudite, en Égypte et en Libye n’ont pas résolu le déficit agricole et ont ruiné l’agriculture vivrière. Le projet de nouvelle capitale égyptienne construite en plein désert n’a pas résolu le problème du mal-logement ni du transport, mais a posé les fondations d’un urbanisme de surveillance. L’érection des murs entre les États du Sahara n’a pas réglé la question de l’insécurité dans la région, mais a accéléré la disparition des modes de vie nomades. Géographie de la domination propose d’observer la matérialité de cette dépossession.