Jusqu’au 23 mars 2025, le Jeu de Paume accueille la deuxième édition de son festival dédié aux images contemporaines : Paysages mouvants. Réfléchie comme une promenade narrative et engagée à travers les environnements, l’exposition, en convoquant nos sens, offre un regard critique sur les stéréotypes qu’on applique aux paysages et propose des récits alternatifs de la nature.

Au cœur de l’ère de l’anthropocène (moment de basculement des rapports entre les sociétés humaines et leurs environnements, ndlr), les paysages réagissent par des mutations, nourrissent des imaginaires, nous alertent de nos dérives. Dans ces étendues de nature se cachent des réponses à nos peurs et à nos interrogations. Paysages mouvants s’inscrit dans ces réflexions, guidées par une volonté de replacer l’écosystème au centre des enjeux contemporains. Cette deuxième édition du festival du Jeu de Paume consacré aux transformations de l’image – deux ans après Fata Morgana –, présentée jusqu’au 23 mars 2025, prend la forme d’un récit immersif. Julian Charrière, Richard Pak, Andrea Olga Mantovani, Prune Phi, Mónica de Miranda, Mathieu Pernot, Edgar Cleijne et Ellen Gallagher, Léonard Pongo, Mounir Ayache, Yo-Yo Gonthier, Eliza Levy, Julien Lombardi, Thomas Struth et Laila Hida nous transportent dans un macrocosme fait de plantes, de feu, d’eau, de terre et de mémoire. Sous le commissariat de Jeanne Mercier, leurs quatorze œuvres, dont huit réalisées pour cette exposition augmentée, sont contées par l’écrivaine et scénariste Loo Hui Phang. « Elle se déroule comme une histoire, il y a une narration, une dramaturgie, des personnages. Nous étions motivé·es par l’envie de plonger les visiteur·ses dans un état de disponibilité et de justesse pour accueillir chaque univers », commente l’autrice.

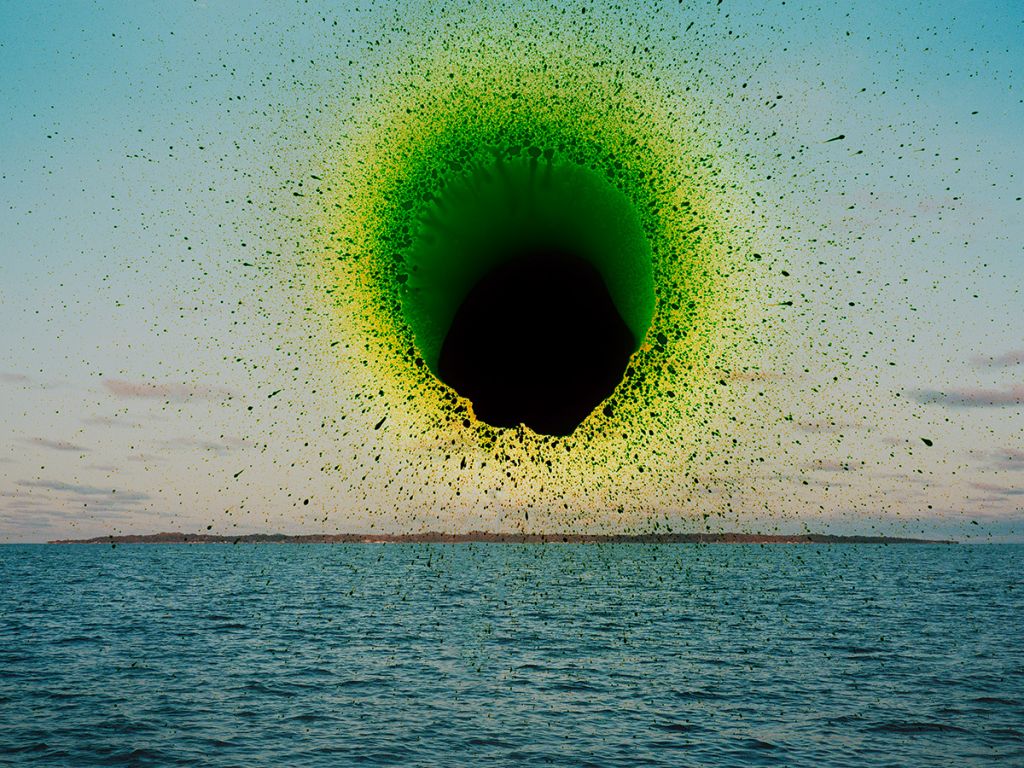

« Dévaler une montagne, suivre le cours d’un fleuve. » Voici comment, selon les mots de Jeanne Mercier, se compose le festival, dont l’exposition est agrémentée de performances, d’ateliers, d’événements culinaires et de rencontres avec les artistes. Paysages mouvants fait du paysage un terrain politique, éveillant les sens et remettant en question les projections stéréotypées qu’on lui impose – par exemple la vision exotique et orientaliste du palmier. Chaque œuvre s’inscrit dans différents chapitres articulés par la poésie verbale de Loo Hui Phang. Julian Charrière débute le parcours à l’ère glaciaire, avant de nous noyer dans les méandres du réchauffement climatique avec des images issues de son film coréalisé avec la philosophe Dehlia Hannah, An Invitation to Disappear, représentant la lave engloutissant des arbres. Cette même lave est en fusion dans une lampe faite d’huile de palme au milieu de la pièce. S’il n’est pas question de feu dans les photographies de Richard Pak, la fragilité des écosystèmes se révèle en écho à la surexploitation humaine. Il narre l’histoire de l’île de Nauru en Océanie, « une oasis tropicale devenue un désert infertile », pointe l’artiste. Si l’île était occupée par les Allemand·es au tournant du siècle dernier pour la production du coprah (albumen séché de la noix de coco dont on tire le beurre de coco, ndlr), la découverte du phosphate – minerai qu’on utilise dans la fabrication d’engrais agricole – en 1908 va bouleverser le destin de ce lieu. Entre exploitation coloniale (allemande et australienne) et nationale (à partir de 1968 qui marque l’indépendance du territoire), l’île, au départ jouissant d’une richesse exubérante, va s’épuiser jusqu’à se transformer en la ruine d’un paysage autrefois luxuriant. « À la manière dont iels ont sacrifié leur terre dans le phosphate, j’ai sacrifié les négatifs de mes prises de vue de Nauru avec de l’acide phosphorique », confie Richard Pak. Il renverse ainsi l’imaginaire de l’île au trésor et met en image la limite de l’anthropocène.

Le paysage comme théâtre de la mémoire

L’île de Nauru témoigne d’un paysage épuisé. La forêt, elle aussi, est écorchée par les besoins de nos sociétés modernes. Poursuivant son travail effectué dans les terrains boisés polonais, Andrea Olga Mantovani réfléchit à la déforestation en Ukraine. « La majorité du bois illégal importé en France vient de ce pays, car il n’y a pas de réglementation ni de protection », explique la photographe. Avant de partir pour l’Est, elle rend visite à sa grand-mère polonaise. « Elle m’a appris que j’avais un aïeul ukrainien, qui partageait mon nom et, qui plus est, était forestier », narre-t-elle. Au-delà de la déforestation, les étendues d’arbres des Carpates l’appellent. C’est viscéral. Sur place, elle fait dialoguer deux appareils photo, un vieux Minolta chargé de pellicules périmées de trente ans, acheté sur le marché des Enfants-Rouges qui représente le regard de son arrière-grand-père. L’autre est aussi un argentique, mais avec des pellicules récentes – la vision d’Andrea Olga Mantovani qui cherche des teintes violettes témoignant l’invisible et la spiritualité. « L’histoire que je voulais conter a basculé, le déboisement est seulement resté en toile de fond, confie-t-elle. La personne qui m’a vendu le Minolta m’avait alertée que les vieilles pellicules risquaient de ne rien donner. J’ai pensé que si c’était le cas, c’est que mon ancêtre n’avait rien me dire. » Pourtant, cet aïeul avait visiblement beaucoup de choses à raconter. Guidée par son intuition, elle dévoile son lien familial avec les forêts d’Ukraine, révèle la mémoire collective qui sommeille au cœur de ces paysages et questionne notre rapport aux images dans le contexte géopolitique actuel – la guerre en Ukraine. Racines se construit et est présenté en exclusivité au Jeu de Paume.

Repenser notre présent depuis le futur

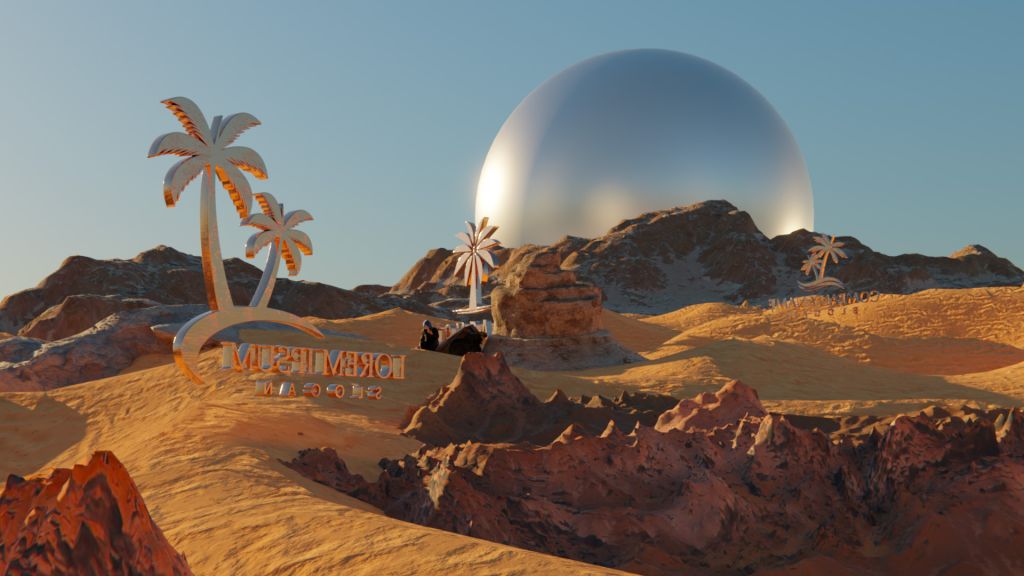

Si le paysage est témoin de notre passé, raconte les exils, est le tableau de nos liens familiaux, il est aussi source de réflexion pour notre avenir. Qu’adviendra-t-il de la nature au 26e siècle ? Quelle histoire de notre présent laissera-t-on dans les esprits du futur ? L’artiste franco-marocain Mounir Ayache a réalisé spécialement pour l’exposition l’installation The Scylla/Charybdis Temporal Rift Paradox. Un bras robotisé promène un grand écran présentant différents angles de trois palmiers métalliques. Au sol, une multitude de moniteurs scintille de couleurs et tutoie des tissus aux sérigraphies avec des encres UV, produits dans les usines de soie à Lyon lors d’une résidence de la fondation Hermès. Deux voix de femmes, parlant l’arabe littéraire, bercent les spectateur·ices – sur des télévisions, des traductions françaises et anglaises de leur dialogue sont diffusées. « On ne détruit pas un monde en un jour, et encore moins quand on ne sait pas ce qui peut le remplacer », dit l’une d’entre elles. « Ces deux protagonistes viennent en réalité de visiter une reconstitution du festival Paysages mouvants, dans cinq cents ans, détaille Mounir Ayache. Elles parlent de notre époque avec beaucoup de détachement, comme nous pourrions le faire en discutant du 16e siècle. »

Pour concevoir cette installation avant-gardiste, l’artiste a croisé ses références de la mythologie grecque (L’Odyssée) et la figure de Léon l’Africain (explorateur nord-africain du 16e siècle). Il propose une réinterprétation arabe du mythe de Charybde et Scylla – les deux monstres marins qu’Ulysse affronte pour traverser le détroit de Messine. « Les deux femmes qui conversent représentent des versions futures de ces deux monstres », ajoute-t-il. Entre utopie et dystopie, à travers leur voix, Mounir Ayache sonde les dynamiques de pouvoir qu’a connues la Méditerranée en se réappropriant les savoirs grecs et romains qui découlent du monde arabe. À mesure que le festival se déroule, l’œuvre évoluera et fera l’objet d’une performance dansée. Peut-être qu’en convoquant nos imaginaires futuristes sur l’environnement, nous serons plus aptes à considérer le paysage « comme une source et non comme une ressource ». C’est ainsi que Léonard Pongo parle de Tales From The Sources qui, tel un livre aux diverses textures (projections vidéos, impressions sur textile), révèle l’histoire invisible du bassin du Congo et, en parallèle, celle de l’humanité et de notre planète, et son importance de la préserver.