« Le temps, tel que nous le concevons, est une illusion. Mon travail est entièrement traversé par cette idée. »

Photographe et chef opérateur japonais, Mikiya Takimoto explore en permanence les possibilités de l’image. Paysages silencieux, expérimentations architecturales, scènes capturées sur le vif, abstractions… Quel que soit le sujet ou le genre, on retrouve dans son regard une grande précision technique et une sensibilité intuitive. Récemment exposé à la Galerie Clémentine de la Féronnière, à Paris, il revient sur son parcours, son rapport à l’image et cette recherche constante de l’instant juste.

Fisheye : Pouvez-vous vous présenter ?

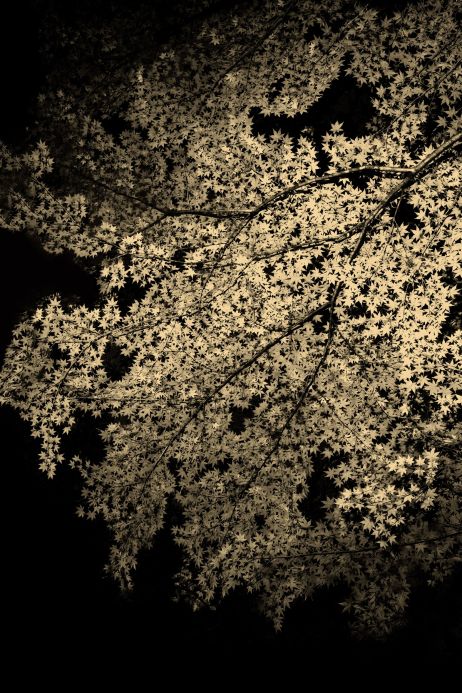

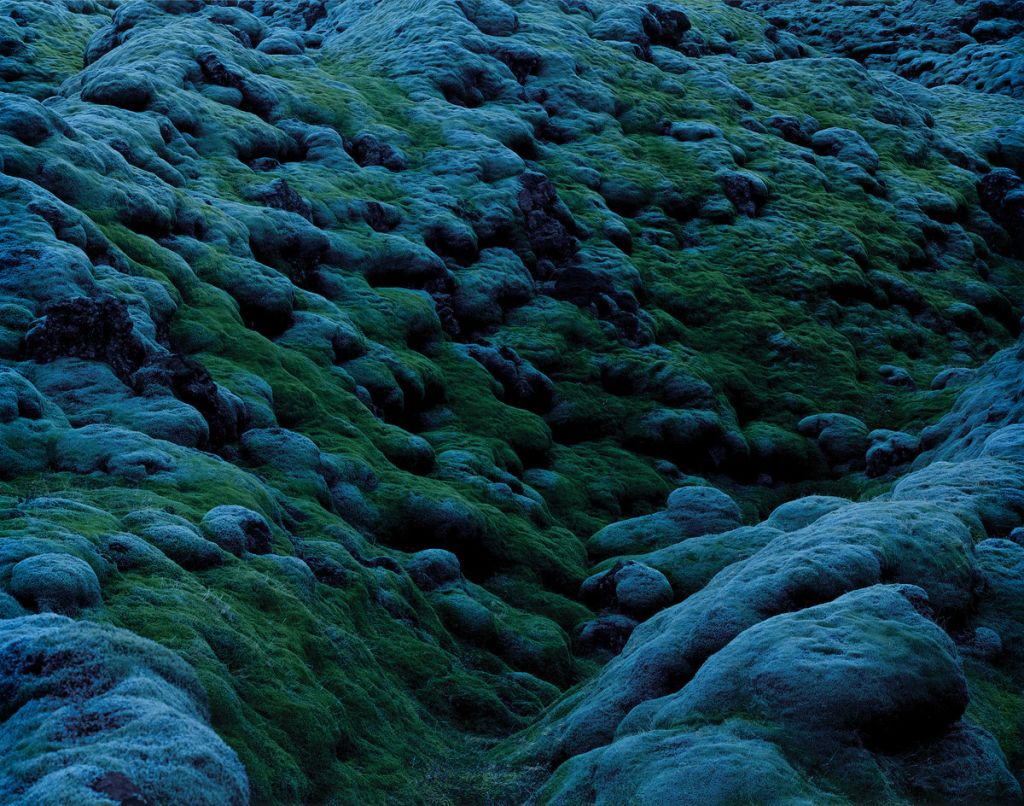

Mikiya Takimoto : Je suis à la fois photographe, cinéaste et artiste, avec une approche contemplative de l’espace et de la nature. Je réfléchis profondément à la relation entre l’homme et son environnement, en résonance avec le principe du mujo, qui évoque l’impermanence de toute chose. Celui-ci souligne que le temps, tel que nous le concevons, est une illusion. C’est une idée qui traverse tout mon travail, pour inviter à une exploration sereine de la solitude. Mes images prennent forme dans des paysages naturels ou urbains, où l’absence de l’humain intensifie l’expérience sensorielle. Ces paysages deviennent un espace de méditation, où la photographie va bien au-delà de la simple représentation, pour devenir un véhicule d’émotion brute et profonde.

J’ai commencé la photographie à l’âge de 10 ans et ai entamé ma carrière professionnelle à 23 ans. Côté cinématographie, j’ai notamment signé l’image de Tel père, tel fils de Hirokazu Kore-eda, qui a remporté le prix du Jury à Cannes en 2013. J’ai également travaillé sur Notre petite sœur (2015), The Third Murder (2017) et plus récemment sur ASURA (2025), une série Netflix.

Comment articulez-vous votre travail entre la photographie et le cinéma ?

La photographie est un art solitaire : je peux tout réaliser seul. À l’inverse, le cinéma est un travail collectif qui implique des acteur·ices, un·e réalisateur·rice, des spécialistes de la musique, de l’éclairage et de la mise en scène, etc. Il est donc difficile de naviguer de manière fluide entre ces deux disciplines, mais je dirais, toutefois, que mon approche personnelle influence mon travail dans le cinéma. Même dans le cadre de productions collectives, je m’efforce de conserver une certaine signature visuelle. Je pense qu’il y a des images que je peux créer uniquement parce que je suis photographe. Inversement, l’expérience acquise en cinématographie enrichit ma photographie. Par exemple, j’ai commencé à utiliser une grue pour exploiter les flous de mouvement avec un long temps d’exposition. En portrait, je prépare parfois de petits dialogues pour inciter le sujet à jouer une scène, comme au cinéma.

Jusqu’à présent, dans l’histoire de l’art, la photographie et la vidéo ont assumé des rôles similaires, mais elles ont suivi des voies d’évolution distinctes, chacune de son côté, sans se croiser dans le processus de développement technologique. C’est bien dommage. Il y a une dizaine d’années, la fonction de prise de vue vidéo a été ajoutée aux appareils photo, et les photographes ont désormais beaucoup plus d’occasions de tourner des vidéos. Je suis convaincu que de nouvelles formes d’expression verront le jour dans un avenir proche.

« Avec “Sightseeing”, j’ai voulu capturer chaque recoin d’un monde étrange où le faux et le vrai se mêlent à la lumière franche et brillante du soleil. »

C’est avec la série Sightseeing que vous avez acquis une reconnaissance importante. Autour de quoi ce projet tournait-il ?

Sightseeing (2007) capture, avec une touche satirique, la frénésie des touristes autour de sites touristiques du monde entier. Je ressentais une dissonance : les lieux étaient réels, mais l’atmosphère qui y régnait semblait factice, comme dans un parc d’attractions. Au milieu de ce paysage grandiose se trouvaient des bus touristiques tape-à-l’œil, des touristes aux tenues colorées et des enseignes de style pop emblématiques de la société capitaliste. Ces éléments ne font que renforcer l’impression d’artificialité.

J’ai utilisé un appareil grand format 4×5 et attendu des heures pour capter des moments spontanés, sans mise en scène. À l’intérieur de ce cadre préétabli, l’imprévu jouait un rôle primordial, ce qui donnait naissance à des scènes d’interactions parfois absurdes, parfois révélatrices. Il y a une interaction délicate entre la photographie mise en scène et documentaire, ce qui crée un monde étrange et surréaliste.

Vous l’avez réalisée dans des conditions plutôt extrêmes, avec un protocole complexe. Pouvez-vous nous en dire plus ?

J’ai passé cinq ans à travailler sur ce projet. Entre 2001 et 2006, j’ai voyagé dans seize pays et suis parti photographier une quarantaine de lieux. Si les scènes que j’ai capturées étaient indéniablement réelles, elles ressemblaient souvent à des décors de théâtre sophistiqués. Pour exprimer ce paysage éphémère, il était essentiel de se rendre sur place pendant les saisons chaudes et de photographier en plein soleil. Le ciel sans nuages que j’attendais contribuait à une planéité presque picturale, qui brouillait encore davantage les frontières entre la réalité et l’illusion. Les touristes qui affluent vers des sites façonnés par des intérêts capitalistes représentent peut-être un microcosme de la société elle-même. J’ai voulu capturer chaque recoin de ce monde étrange où le faux et le vrai se mêlent à la lumière franche et brillante du soleil. J’ai choisi d’observer et de documenter tout cela d’un point de vue distancié et cynique.

Mon premier repérage a eu lieu à la Sagrada Família (une basilique célèbre de Barcelone, ndlr), en 2000. J’ai tenté de capturer l’œuvre architecturale en elle-même, mais chaque cliché ressemblait à une carte postale banale. C’est en observant les touristes poser devant le monument que j’ai trouvé mon angle : il fallait les intégrer dans le cadre et souligner leur rapport au lieu.

Puis, en 2001, j’ai vu une photo des attentats du World Trade Center : un immeuble emblématique s’effondrant sous le regard d’une foule désemparée. Les gens regardaient le bâtiment avec consternation, la tête couverte de poussière. Par coïncidence, il y avait dans ce travail exactement le même motif, avec un point de repère et une foule, mais avec cette force écrasante de réalisme qui m’a fait face. Cette seule photo a vraiment bouleversé ma perception du projet.

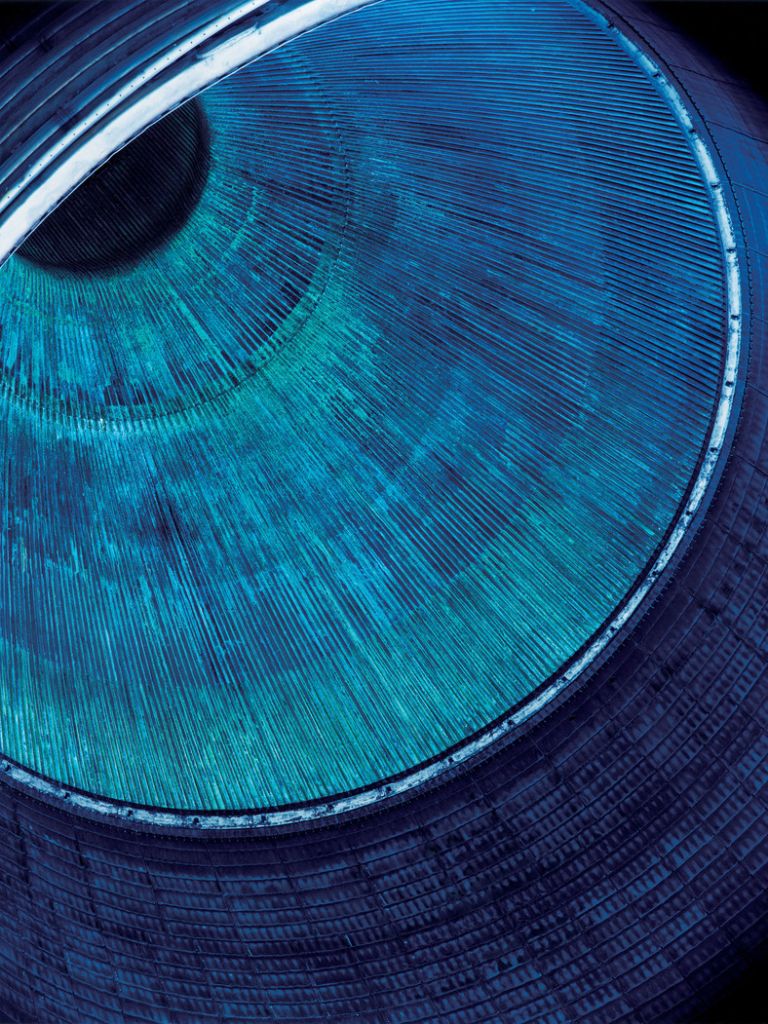

Votre série Bauhaus Dessau offre une perspective unique sur l’abstraction artistique issue de l’école du Bauhaus. Qu’est-ce qui vous a poussé à explorer ce thème ?

Le Bauhaus est une école qui a révolutionné tous les arts : architecture, artisanat, photographie, design, peinture… Un magazine d’architecture m’a demandé de photographier le bâtiment de l’école à Dessau, en ex-RDA. Comme tout le monde connaissait déjà cet édifice, j’ai voulu en proposer une lecture moderne. Ses murs et colonnes, peints de couleurs différentes pour chaque élément, semblaient comme une transposition directe des compositions constructivistes du Bauhaus. J’ai alors eu l’idée de capturer le bâtiment sous forme de surfaces colorées, en gros plans, pour rappeler la philosophie de cette école et les peintures abstraites qui y ont été créées.

Comment s’est déroulé le processus de prise de vue ?

Tout a été réalisé en un jour et demi, avec un total de 75 prises de vue en format 4×5. Ce fut un exercice rapide, instinctif, presque réflexe. Si j’avais eu plus de temps pour réfléchir, je ne pense pas que j’aurais été capable de prendre des photos avec une telle vigueur. Pour obtenir une impression graphique, j’ai ignoré la lumière naturelle et utilisé un stroboscope près de l’objectif, afin d’obtenir un rendu « sec », dépourvu d’émotion et de température.

D’une manière générale, l’architecture semble occuper une place centrale dans votre travail. Comment la percevez-vous ?

On dit souvent de mes photographies qu’elles sont architecturales, peut-être parce que j’ai une idée précise de la forme finale d’une image et que je refuse de me plier à la simple réalité du lieu. Je suis un grand admirateur du Corbusier, qui à l’origine était un peintre, avant d’être architecte. Il travaillait avec des lignes rigoureuses et des compositions où la profondeur cohabite avec des plans géométriques. Il s’agit d’une philosophie puriste de la peinture, qui résonne avec ma façon de photographier. Capturer l’architecture, c’est transformer une structure tridimensionnelle en une image bidimensionnelle sans en perdre la richesse, ramener le volume à une surface plane, tout en y injectant une interprétation personnelle. L’architecture est exactement le processus inverse : c’est l’art de passer du dessin à la construction. Lorsqu’un bâtiment prend forme, un monde s’ouvre d’un seul coup, avec ses vues de la fenêtre, la lumière, le vent et tant d’autres sensations.

D’une part, vous semblez fasciné par les monuments humains et la création industrielle, et d’autre part, votre univers est très onirique et se concentre sur la splendeur simple de la nature, comme dans Lumière et Snow Mountain. Pourquoi ces deux thèmes apparemment opposés se retrouvent-ils dans votre travail ?

Je me suis beaucoup nourri des traces laissées par nos prédécesseur·es, et notamment de leurs voix qui émanent des structures architecturales, nées de leur pensée et de leurs technologies. Lorsque j’étais un petit garçon, c’est la majesté de l’univers et le mouvement des corps célestes qui me fascinaient. J’ai un respect immense pour la grandeur du temps et de l’espace, et un émerveillement profond envers les principes qui régissent le monde macroscopique et qui sont à l’origine de la vie sur Terre depuis quatre milliards d’années. Je dirais que ma philosophie inébranlable est faite de ces deux pôles opposés – mon intérêt pour les artefacts qui retracent l’histoire de l’humanité, et ma révérence pour l’univers et le monde naturel.

Quelle relation entre l’homme et son environnement votre travail suggère-t-il ?

L’environnement est la toile de fond sur laquelle un être humain prend ses décisions. Pouvons-nous nous suffire à nous-mêmes ? Ou ne pensons-nous pas à l’échelle mondiale, en nous incluant nous-mêmes, nos familles, notre société, notre communauté, notre nation, notre planète ? En tant que photographe, j’estime qu’il est de mon devoir d’exprimer ma vision du monde et de mon époque. Que ce soit dans Sightseeing, Bauhaus Dessau ou Snow Mountain, même si je traite de sujets différents, j’examine photographiquement la relation qui s’établit entre l’être humain et l’environnement. En changeant d’échelle ou de perspective, on transforme notre perception de la réalité. J’espère que mes images inciteront les spectateur·rices à réfléchir au temps global, à l’histoire de l’humanité et aux liens de cause à effet entre passé, présent et futur.

« Nous naissons et mourons seul·es. Accepter et faire avec cette solitude, c’est vivre. »

La solitude revient très souvent dans votre œuvre. Que signifie-t-elle pour vous ?

Nous naissons et mourons seul·es. Je crois qu’accepter et faire avec cette solitude, c’est vivre. Enfant, j’étais fasciné par le grand mouvement de l’univers, les corps célestes, parce que je me rendais déjà compte que j’étais seul, mais que toutes les étoiles brillaient de leur propre lumière, et qu’il était digne d’exister en tant qu’individu. Je comprenais intuitivement que le macrocosme repose sur la force de chaque entité à exister par elle-même.

La photographie, qui est une expression artistique limitée par un temps et un lieu, est aussi un art de la solitude. Quant aux portraits, ils sont destinés à devenir les derniers vestiges d’une personne. J’aimerais que la solitude de la photographie soit un sujet davantage exploré.

Quelle image de votre travail vous tient particulièrement à cœur ?

Pendant la pandémie, mes activités se sont arrêtées. En errant sur une route de campagne, j’ai vu un champ de colza agitant ses fleurs au vent, indifférents à tout. Je n’avais jamais photographié de fleurs, mais ce jour-là, je n’ai pas pu m’empêcher de capturer leur fragile résilience.

Avant 2020, je préférais les images froides, détachées. Depuis l’état d’urgence lié au Covid-19, je photographie les plantes et les saisons, comme si j’avais découvert un univers dans l’infime. J’ai continué à photographier des fleurs dans l’espoir d’apporter ne serait-ce qu’un peu de réconfort à un monde fatigué. Je n’avais peut-être pas ressenti une joie aussi pure en appuyant sur l’obturateur que depuis la première fois que j’ai tenu un appareil photo.